Il Nintendo Entertainment System è una console che di certo non ha bisogno di introduzioni: piena di classici che hanno dettato un’infinità di standard per le generazioni a venire. Basti pensare a Super Mario Bros. per i platform, The Legend of Zelda e Metroid per i giochi d’avventura, Final Fantasy e Dragon Quest per gli RPG, Gradius per gli shoot ‘em up, e poi ancora Mega Man, Castlevania, Contra, Bionic Commando, la lista potrebbe non finire mai. Questi sono indubbiamente giochi che ogni appassionato conosce (o dovrebbe conoscere) ma come accade per ogni generazione ci sono molti altri titoli, davvero al pari dei classici, che semplicemente non spiccano perché possibilmente la data di uscita ha coinciso con qualche altro gioco più grande o, semplicemente, non ha ricevuto l’attenzione delle riviste e soprattutto dei fan. Oggi su Dusty Rooms faremo qualcosa di insolito, un tipo di articolo sicuramente inflazionato ma comunque intriso, soprattutto, della nostra personalissima esperienza come giocatori: una bella Top 10 dei giochi più sottovalutati della libreria del NES. Vi faremo una breve introduzione, vi diremo quali sono le feature più interessanti e anche qual è il miglior metodo per giocarci al giorno d’oggi. La lista includerà anche import di cui siamo certi esistano traduzioni sul web da poter patchare con le rom. Se ci dimentichiamo di qualche titolo fatecelo sapere – educatamente – nei commenti qua sotto.

10. Nightmare on Elm Street

Uno, due, tre, Freddy™ viene da te… Ebbene sì, con l’avvento di internet questo gioco è diventato molto impopolare, specialmente per l’associazione con LJN, il cui marchio, se appare nella title screen, è sinonimo di gioco programmato coi piedi. Tuttavia in molti su internet hanno dimostrato che i loro giochi non sono tutti da buttare e questo non solo è uno dei più interessanti ma e anche uno dei più avvincenti, sebbene non c’è un briciolo di violenza che ha resto la saga famosa sul grande schermo. Il gameplay ha uno strano meccanismo di “dream world/awake world” e una progressione poco dinamica, non intuibile a primo acchito, ma una volta fatto il callo con queste particolarità Nightmare on Elm Street presenta un gameplay abbastanza piacevole: ci sono dei degli stage in cui bisogna collezionare una serie di ossa appartenenti al defunto Freddy Krueger, nel dream world è possibile raccogliere delle carte che permettono al giocatore di diventare un atleta o un mago e i buoni controlli permettono una fruizione di tutto rispetto. Tuttavia, la più bella feature di questo gioco è sicuramente il multiplayer fino a quattro giocatori in contemporanea grazie al NES Four Score; un po’ come in Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, tutti uniti per sconfiggere Freddy Krueger! Non credete alle baggianate del web, questo titolo merita molto di più.

9. Street Fighter 2010: The Final Fight

Il 2010 è passato e sicuramente non abbiamo visto l’invasione da parte di demoni scorpioni, alieni mutanti a forma di ombrello e occhi intrappolati in capsule di vetro un po’ dappertutto… Se qualcuno di voi sta ancora pensando che questo titolo non ha nulla a che fare con la celeberrima serie picchiaduro Capcom vi sbagliate di grosso; questo è l’ultimo titolo della saga prima che esplodesse con Street Fighter II! La storia vede Ken, in questo titolo uno strano tamarro spaziale, 25 anni dopo il primo torneo di Street Fighter; diventato uno scienziato, il noto combattente dal gi rosso crea il cyboplasma (sarà probabilmente come un ectoplasma con un po’ di “cybo” dentro) insieme al suo nuovo amico e assistente Troy. In seguito Troy viene ucciso e il cyboplasma, che una sostanza in grado di dare alle creature viventi una forza sovrannaturale, viene rubato; ci metteremo dunque sulle tracce dell’assassino del nostro assistente per vendicare la sua morte e recuperare i pezzi della nostra creazione per evitare che finiscano nelle mani sbagliate. Questo titolo è blasonato in primo luogo per i suoi controlli poco intuitivi e per il fatto che non ha nulla a che vedere con Street Fighter (né con Final Fight, visto che è citato nel titolo) ma per quanti difetti possa avere e difficile prendere familiarità coi controlli (vi consigliamo appunto di giocarlo con un controller con tasti turbo), Street Fighter 2010 offre un livello di sfida tosto al punto giusto e un gameplay di tutto rispetto. Le atmosfere sono veramente splendide – oseremo dire un mix fra Salvador Dalí e H.R. Giger – e può regalare delle sane ore di gameplay, specialmente se lo togliamo dal contesto Street Fighter. Indubbiamente da provare, anche se non faremo Shoryuken attraverso lo spazio e il tempo, non faremo la mezzaluna di Guile sulla luna e non romperemo asteroidi con le testate di Honda: al diavolo Street Fighter V, viva Street Fighter 2010!

8. Splatterhouse: Wanpaku Graffiti (Famicom)

La gente conosce la saga di Splatterhouse per la sua violenza e la sua vicinanza con la serie horror Venerdì 13 ma questo spin-off viene spesso trascurato in favore dei più grandi titoli principali. Wanpaku Graffiti (che in giapponese significa graffiti monelli) ha un approccio meno serio rispetto alla saga, infatti Rick, il famoso protagonista che sfoggia la maschera del terrore (che è una scopiazzatura della famosissima maschera da hockey di Jason), la fidanzata Jennifer, i mostri e i boss vengono presentati con uno stile chibi/super deformed, tutt’altro che horror. Il gameplay è molto simile a quello di Splatterhouse ma molto più semplificato e veloce, adatto a coloro che non vogliono una sfida troppo impegnativa, veramente una gemma che merita di essere riscoperta. Il gioco, nonostante sia uscito esclusivamente per Famicom, non presenta linee di dialogo in giapponese, né i prezzi su eBay non sono terribilmente proibitivi; ricordiamo inoltre che esistono anche delle reproduction cartridge che girano anche su i NES americani e europei.

7. Lagrange Point (Famicom)

Non è un RPG di Squaresoft, né di Enix e neppure di Sega, bensì un’avventura futuristica, ispirata primariamente alla saga di Phantasy Star, targata Konami. È un titolo molto raro e dispendioso ma è un titolo che merita di essere giocato e soprattutto ascoltato visto che è l’unica cartuccia del Famicom che monta l’impressionante chip sonoro VRC7, in grado di dare a questo gioco la sintesi FM, dandogli delle sonorità al pari del Sega Mega Drive. In quanto avventura RPG non porta grandi innovazioni, è un’avventura molto classica ma è spesso un titolo dimenticato nonostante le sue molte particolarità, soprattutto sul piano tecnico e sonoro (basta guardare la deforme cartuccia originale). Lagrange Point può sembrare un titolo proibitivo visto il prezzo, generalmente alto e il fatto che l’aspetto testuale del gioco, che in un RPG fa da padrone, è interamente in giapponese; per questi motivi è meglio trovare il gioco in rete e scaricare la patch da applicare alla rom. Non ve ne pentirete!

6. Journey to Silius

Questo titolo Sunsoft ha una storia molto affascinante: inizialmente questa compagnia era riuscita a ottenere i diritti per produrre un videogioco tratto dal film Terminator ma quando gli studio cominciarono a lavorare su Terminator 2 questi furono ritirati per far sì che un’altra compagnia potesse farne un gioco appena dopo l’uscita al cinema. Sunsoft decise tuttavia non staccare la spina all’intero progetto e così salvò il tutto producendo una nuova IP da zero. Nonostante la cancellazione del progetto originale è ancora possibile notare ciò che rimane del progetto originale: il primo livello ricorda esattamente il mondo post-apocalittico dalla quale il Terminator è venuto e il design delle armi, visibili nel menù di pausa, somigliano a quelle impugnate da “Schwartzy”. Licenza o no, questo gioco è una vera bomba: tanti livelli avvincenti, ottimi controlli, una moltitudine di armi per un gameplay molto vario e una colonna sonora spettacolare! Journey to Silius offre una sfida eccezionale, anche se non adatta proprio a tutti per via della sua spiccata difficoltà. Sfortunatamente recuperare questo titolo su NES è molto dispendioso, così come la collection su intitolata Memorial Series: Sunsoft Vol. 5 su PlayStation in cui è presente. Speriamo che appaia presto in streaming su Nintendo Switch, altrimenti… Sapete cosa fare!

5. Cobra Triangle

A che serve una storia quando hai un motoscafo che va a 90Mph, che monta mitragliatori, missili e può persino spiccare il volo grazie a una minuscola elica? Concepito col motore grafico di R.C. Pro-Am, Cobra Triangle è un gioco Rare che mischia principalmente corsa e combattimenti veicolari ma gli obiettivi cambiano in ogni stage: oltre al semplice “arriva al traguardo” avremo stage in cui dovremo disarmare delle mine, proteggere civili, saltare cascate in corsa col nostro motoscafo e persino affrontare delle creature marine giganti (entrambe cose che fanno pensare che all’interno di quel motoscafo ci sia Chuck Norris), il tutto accompagnato dalle magiche composizioni di David Wise, noto soprattutto per aver composto la colonna sonora di Donkey Kong Country. Ai tempi il gioco fu abbastanza popolare ma probabilmente, per via della sua elevata difficoltà (e anche per il fatto che R.C. Pro-Am era molto più accessibile), Cobra Triangle non diventò un titolo molto discusso. Anche se non ha mai avuto un vero cult following, vi è possibile giocarlo nella collection Rare Replay su Xbox One uscita nel 2015. Un gioco per i veri duri!

4. Ducktales 2 e Chip ‘n Dale 2

Entrambi sono i sequel, rispettivamente, di Ducktales e Chip ‘n Dale (in Italia Chip & Ciop: agenti speciali) e anche se rispettivamente ai loro primi capitoli sono un po’ inferiori ciò non toglie che rimangono giochi veramente eccezionali e sopra la media. Non ci sono grosse innovazioni sul piano tecnico ma il level design e il livello di sfida sono al pari dei vecchi giochi; al giorno d’oggi avremmo considerarli come DLC dei giochi precedenti. La critica, ai tempi, espresse ancora una volta dei pareri unanimemente positivi ma essendo usciti fra il 1993 e il 1994 purtroppo non attrassero l’attenzione dei giocatori che ormai erano passati definitivamente alle macchine 16bit; di conseguenza, essendo usciti così tardi, furono prodotte pochissime copie di entrambi i giochi e ciò si traduce, al giorno d’oggi, in prezzi obbrobriosi su eBay. Fortunatamente per noi, così come per Cobra Triangle, questi due giochi sono stati aggiunti in una collection recentissima, ovvero The Disney Afternoon Collection per PC, PlayStation 4 e Xbox One, che include, oltre a Ducktales 2 e Chip ‘n Dale 2, i rispettivi (e superiori) prequel, TaleSpin e…

3 Darkwing Duck

Recentemente riscoperto, questo titolo ha vissuto per anni nell’ombra generata da altri titoli simili, soprattutto Mega Man e i restanti giochi Disney prodotti da Capcom sul NES. Nonostante il termine di paragone, possiamo dire che ha comunque ben poco da spartire con i giochi appena citati e che Darkwing duck si pone come un gioco a sé. Come in Mega Man possiamo selezionare i primi sei stage iniziali, abbiamo un assortimento di armi “a consumo”, ma diversamente dal robottino blu Darkwing Duck può parare alcuni colpi nemici col suo mantello e può aggrapparsi ad alcune piattaforme da sotto (così come può smontare dalle stesse premendo salto e giù contemporaneamente) e ciò sarà una componente fondamentale negli stage del gioco; in aggiunta a un level design veramente eccellente, questo titolo riesce a consegnare delle sanissime ore di gaming grazie a semplicissime meccaniche, tanto classiche quanto avvincenti. Così come per Ducktales 2 e Chip ‘n Dale 2, Darkwing Duck è presente in The Disney Afternoon Collection, perciò potrete godervi questo titolo con pochissimo e in un media recente in definizione HD.

2. Getsu Fūma Den (Famicom)

Questo gioco fu la risposta di Konami a Genpei Toumaden, un gioco Namco ispirato alla storia del primo Shogunato del Giappone. Come la controparte, questo gioco estrae elementi di trama direttamente dall’era Sengoku, una particolare fase della storia Giapponese; al centro della trama c’è Getsu Fūma, il più giovane ninja del clan dei Fūma (ordine esistito realmente), che parte alla volta delle isole demoniache per vendicare i suoi tre fratelli caduti in battaglia, recuperare le loro spade (chiamate Hadouken) e sconfiggere Ryūkotsuki, il demone responsabile della morte dei suoi compagni. Come in Zelda II: the Adventure of Link, ci ritroveremo in una schermata di overworld molto simile e lì possiamo visitare le tende, in cui potremo trovare mercanti o oracoli che ci daranno dei consigli sul dove andare, o attraversare i torii, le famose strutture a forma di portale giapponesi; lì partirà l’azione vera e propria e dovremo pertanto affrontare un breve stage ma irto di nemici e ostacoli di vario tipo. Durante le fasi in 2D possiamo avere l’opportunità di usare qualche oggetto per sfollare le schermate più caotiche, raccogliere un po’ di oro lasciato da i nemici e accumulare punti attacco e difesa per far crescere dinamicamente il nostro personaggio, esattamente come in un gioco RPG. Gradualmente, torii dopo torii, arriveremo a uno dei nostri veri obiettivi, ovvero uno dei tre dungeon sparsi nell’isola: qui, dopo aver avuto modo di provare l’intensa azione 2D, avremo modo di vedere il gioco letteralmente da un’altra prospettiva, alle spalle di Getsu Fūma in un buio labirinto in 3D. Vale a ricordare che, di questi labirinti, non c’è una mappa in game ma, così come per molti altri titoli dell’epoca, è consigliabile munirsi di carta e penna e cominciare ad abbozzare una mappa da noi (orientandoci con la bussola da comprare in un negozio prima di entrare) – che dire? Giochi di altri tempi! –. Il gameplay si farà apparentemente più calmo, ma questa sarà solo una falsa impressione in quanto troveremo, in questa modalità, altri nuovi nemici da affrontare da questa prospettiva 3D, e stavolta ci toccherà usare un po’ più di ingegno. Purtroppo questo titolo, probabilmente per via del gap culturale, non superò mai le sponde del Giappone, nemmeno coi servizi Virtual Console di Wii, Wii U e 3DS per i quali uscì, e Getsu Fūma Den rimane a oggi un fenomeno esclusivamente giapponese, quando in realtà il gameplay soddisfa appieno anche i gusti occidentali. Fortunatamente per noi, la hack scene è venuta incontro ai giocatori di tutto il mondo e da tempo esiste dunque una rom tradotta che permette dunque a noi demoni occidentali di provare questo gioco veramente spettacolare. Da non perdere per nessun motivo!

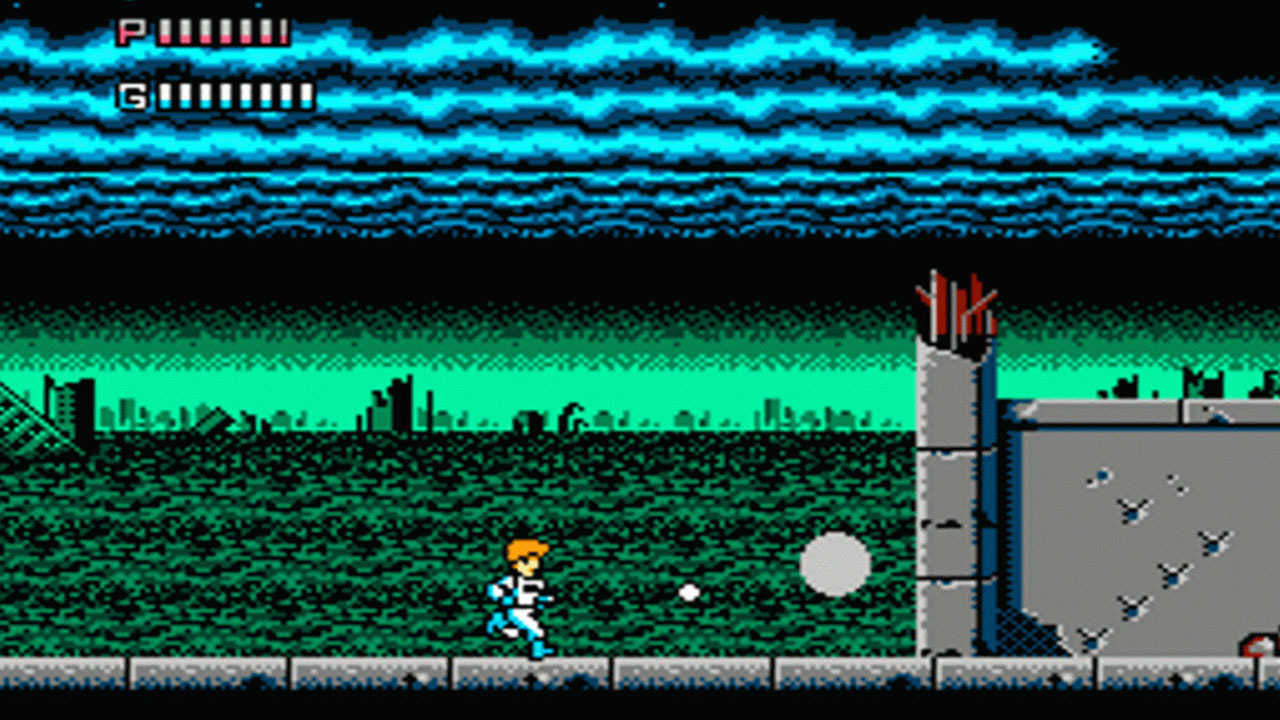

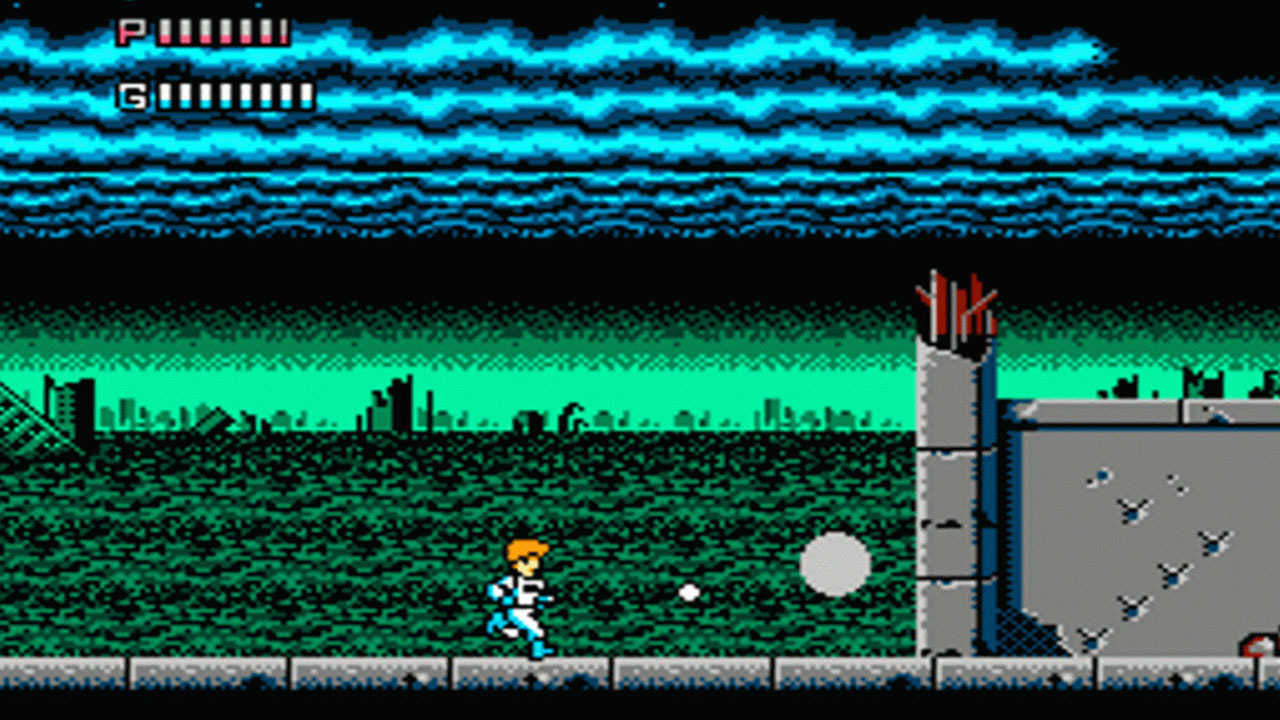

1. Metal Storm

Questo titolo non è soltanto un gioco veramente divertente ma è anche uno dei giochi più fini della libreria del NES. A tratti, questo gioco Irem, famosi principalmente per R-Type, può ricordare Mega Man per la sua natura che mischia run ‘n gun, platform e avventura, ma Metal Storm si differenzia per due fattori principali: il primo è che il nostro mecha esplode con un solo colpo avversario e il secondo, ed è ciò che rende questo gioco veramente unico, è la gravità che cambia quando premeremo su/giu e salto. Insieme a delle animazioni fluidissime, splendide per una macchina 8 bit, una grafica molto dettagliata e una colonna sonora spettacolare, Metal Storm ha un gameplay difficile ma adatto a tutti, dai principianti ai più navigati (che potranno trovare del vero pane per i loro denti una volta terminata la prima run e avviato la seconda per esperti) e un level design curato in ogni dettaglio e che include anche dei livelli giroscopici. Questo è un titolo esemplare per la libreria del NES ma purtroppo è molto impopolare, persino fra i più affiatati collezionisti: Metal Storm uscì nel Febbraio 1991, lo stesso anno in cui uscirono i più famosi Battletoads, Tecmo Super Bowl, Double Dragon III, Bart vs the Space Mutant e persino il Super Nintendo, che sarebbe uscito ad Agosto. In tutto questo Irem non ha mai avuto realmente lo stesso peso di altre grandi compagnie come Capcom, Konami o Hal e perciò, nonostante questo titolo fu pubblicizzato in una copertina di Nintendo Power, questo titolo non ha mai raggiunto lo status di classico, forse neppure oggi. Recuperate questo titolo oggi e diamo a Metal Storm il riconoscimento che merita!