God Wars: Future Past

Se pensavate che gli RPG a scacchiera basati sui combattimenti a turni non avrebbero più visto la luce dopo titoli come Disgaea, Final Fantasy Tactics o Fire Emblem, vi sbagliavate. Ce lo vuole dimostrare infatti il team di Kadokawa Games con il suo nuovo lavoro God Wars: Future Past, gioco attualmente sviluppato come esclusiva per PS4 e PSvita, che rimane fedele ai suoi consimili utilizzando le più stereotipate e navigate meccaniche di combattimento ma che presenta anche interessanti novità che analizzeremo in seguito.

Yin e Yang

“L’errore comune del mondo occidentale consiste nell’identificare queste due forze, yin-yang, come dualistiche, considerando quindi yang come opposto a yin e viceversa. Nel migliore dei casi, vedendo le due forze come causa ed effetto, ma mai abbinate come il suono e un eco, o la luce e l’ombra.”

(Bruce Lee, Pensieri che colpiscono)

Giappone feudale, un unico grande continente chiamato Mizuho, 3 grandi nazioni: Fuji, Izumo e Hyuga. I popoli vivevano in pace tra loro, erano rispettosi della natura e riverenti verso gli antichi spiriti.

Ma lo Yin non deve mai travalicare lo Yang o viceversa.

Con il passare del tempo e la scoperta delle nuove tecnologie, le popolazioni iniziarono a fronteggiarsi rompendo in questo modo quella quiete che prima regnava su Mizuho: cominciarono a farsi guerra, a distruggere la natura e a rinnegare i loro spiriti ancestrali.

L’intero continente iniziò quindi a soffrire sotto l’effetto di disastri ambientali: inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche vessarono la Terra.

Per evitare la distruzione del mondo la regina di Fuji, Tsukuyomi, convinta ormai che gli dei si stessero ribellando a causa dei recenti avvenimenti, si trova costretta a sacrificare la sua amata primogenita Sakuya all’infuriato Spirito del Vulcano di monte Fuji – un cliché, ma fortunatamente la storia andrà ben oltre questo dettaglio – mentre la seconda figlia più piccola, Kaguya, viene confinata dalla madre in un alloggio sigillato e ben protetto dai soldati, qualora l’ira del vulcano fosse riesplosa. Fatto ciò, la regina Tsukuyomi scompare non lasciando tracce di sé.

Passano 13 anni e la principessa Kaguya, divenuta ormai donna, riesce a fuggire dai propri alloggi durante una rivolta grazie all’aiuto di Kintaro, un abile guerriero e amico di infanzia. Così ha inizio un viaggio gremito di pericoli alla scoperta della verità dietro le azioni sconsiderate della madre, la regina Tsukuyomi, e della sua scomparsa.

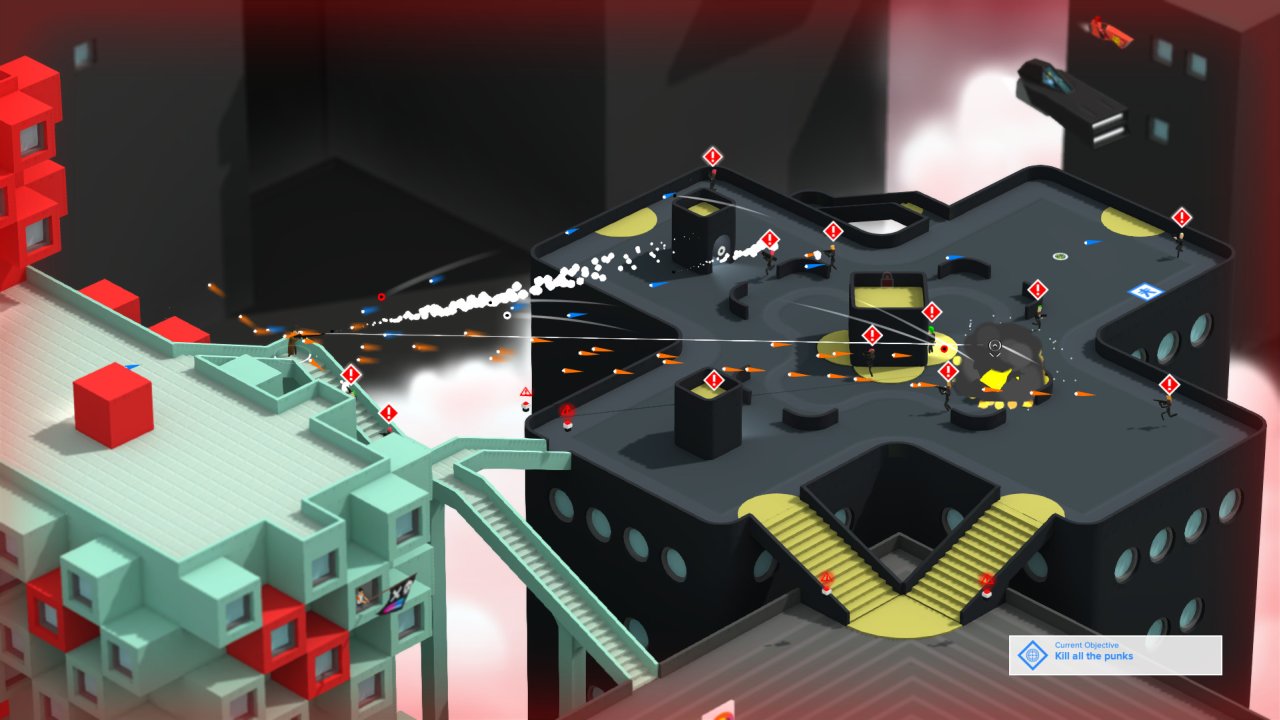

Un classico innovativo

Come dicevamo, stiamo parlando di uno strategico a turni basato su un terreno a scacchiera, niente di più classico. Ma come rendere qualcosa di talmente scontato e banale, originale è differente dai suoi simili? Questa è la domanda alla quale i ragazzi di Kudokawa Games hanno lavorato per dare una risposta.

In effetti God Wars: FP riesce a distinguersi per alcune peculiarità non da poco. Certo, i combattimenti di per sé rimangono come da copione: turni, movimenti su scacchiera, scelta tra colpo normale o speciale, utilizzo di svariati item in battaglia, posizione di guardia/difesa, etc. Ma è una volta aperto il menù sulla mappa che si apre un mondo di scelte e possibilità di personalizzazione che fa la differenza in God Wars: sembrerà, infatti, quasi di stare giocando a un vero e proprio GDR, a partire dagli alberi delle skill fino all’equipaggiamento dei personaggi (arma, scudo, testa, busto, stivali etc.).

L’aspetto più interessante è la gestione delle abilità dei nostri numerosi protagonisti: ognuno di loro possiede le proprie caratteristiche, ma avrà la possibilità di imparare molto altro nel corso dell’avventura. infatti ognuno dei personaggi, oltre alla propria specializzazione di base (quali potranno essere: prete, guerriero, mago etc…) potrà apprenderne una seconda (job) e una terza (sub-job), che si potranno sempre e comunque sostituire a piacimento con le altre disponibili, quindi si potrebbe verificare anche di avere un guerriero che al contempo lancia magie di distruzione e guarisce i propri compagni in battaglia; senza considerare il fatto che con l’avanzare dei livelli si evolverà anche la specializzazione principale, e quindi un prete potrebbe diventare uno “spiritualista” così come un mago un “incantatore”.

La “raccolta punti”

In God Wars: Future Past è necessario “skillare” come si deve le abilità dei personaggi, impegnandosi a trovare anche una buona sinergia di gruppo e selezionando battaglia per battaglia la miglior squadra da schierare. Per far sì che ciò avvenga, bisognerà eliminare svariati nemici per poter guadagnare EXP, in modo da sbloccare nuove skill, e JP (job point), che serviranno appunto per far evolvere gli alberi abilità delle skill che abbiamo scelto per i nostri personaggi.

Insomma, non è un gioco semplice. Anche il livello di difficoltà è molto equilibrato sin da subito e i nemici molto agguerriti e con un IA degna di nota: infatti i loro attacchi non saranno mai casuali, ma saranno diretti ai più deboli o ai guaritori in primis, per poi passare gradualmente agli altri, e proprio per questo motivo bisogna scegliere bene “dove” schierare “chi”.

BGM? No, grazie!

La colonna sonora ritengo che sia uno degli aspetti fondamentali di un videogioco, importante quasi tanto quanto lo siano una buona giocabilità o un buon comparto grafico. L’udito è uno dei nostri sensi principali e come tale non dovrebbe essere trascurato. In questo caso la colonna sonora, è parecchio striminzita, poco ricercata e per niente curata, che non va oltre melodie orecchiabili che, alla lunga, ripetendosi, finiscono con l’annoiare.

Bello, ma non troppo!

Se dovessi valutare God Wars solo per alcuni aspetti, come la Lore o la struttura dei suoi menù, direi che è uno dei migliori tattici mai giocati, ma purtroppo globalmente non è così. La strada è ancora tanta da fare per poter raggiungere i livelli di titoli come Fire Emblem: Echoes, che pur essendo stato sviluppato e concepito per una console portatile, ha un potentissimo comparto grafico rispetto a God Wars, il quale invece, pur essendo stato sviluppato per PS4 e PSVita, non ha sfruttato le potenzialità che avrebbero potuto offrire le 2 console di casa Sony, capaci di supportare ben più del lavoro di Kudokawa Games, che ci lascia invece fra le mani un titolo mal curato, con animazioni di combattimento penose, una pessima grafica “low poly” e una bella guarnitura di texture piatte e approssimative.

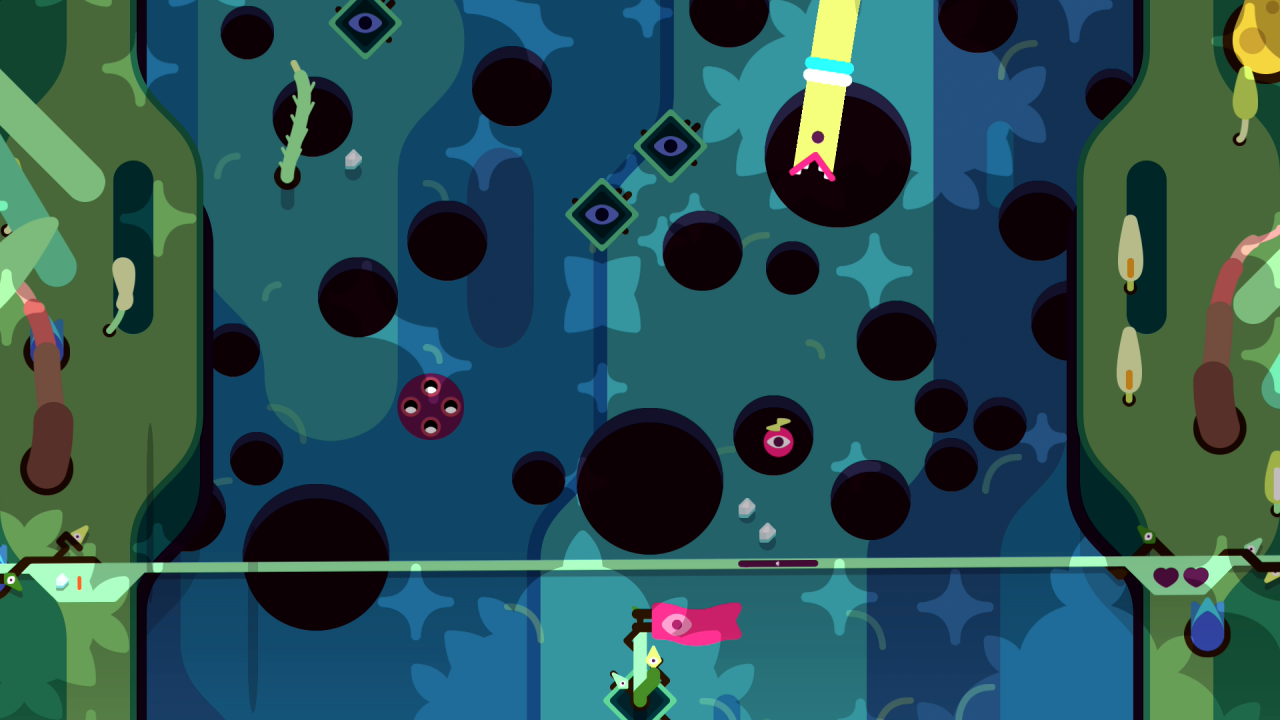

La storia è alquanto minimale: in TumbleSeed si assume il ruolo di un seme che vive insieme a molti altri semi in un piccolo villaggio nella foresta, più precisamente alla base di una montagna. Mentre il villaggio sembra pacifico, sulla cima della montagna qualcosa si sta agitando. Una certa forza sta causando l’apertura di buchi giganti lungo tutto il sentiero che conduce al villaggio, e questo ha comportato il conseguente risveglio delle creature abitanti che sicuramente non sprizzano di gioia. L’unica soluzione è quella di salire sulla montagna e di compiere “La Profezia” prima che il villaggio sia distrutto.Ho detto che si assume il ruolo di un seme, ma non è del tutto preciso: quel che si controlla è piuttosto una lunga barra che si estende da un lato all’altro dello schermo e che deve essere utilizzata per spingere verticalmente il seme lungo la mappa. I lati della barra vengono controllati in maniera indipendente, così da sollevare soltanto il lato sinistro per far scorrere lentamente il seme a destra e viceversa.Non è per niente una sfida da sottovalutare ma, detto questo, non sono ancora sicuro che alla lunga risulti molto divertente. Personalmente, mentre passavano le ore di gioco la mia abilità andava crescendo, spingendomi a salire la montagna più velocemente rispetto alle prove precedenti, ma non ho mai provato il reale desiderio di essere competitivo nella classifica di questo gioco. C’erano sempre momenti in cui mi sono ritrovato a giudicarne male la fisica ma, soprattutto, nelle fasi più ardue del titolo, trattandosi di un “procedurale” mi son dovuto affidare più alla fortuna del seed che alle mie abilità: questo mi pare anche una scorrettezza nei confronti del player da parte di uno sviluppatore.

La storia è alquanto minimale: in TumbleSeed si assume il ruolo di un seme che vive insieme a molti altri semi in un piccolo villaggio nella foresta, più precisamente alla base di una montagna. Mentre il villaggio sembra pacifico, sulla cima della montagna qualcosa si sta agitando. Una certa forza sta causando l’apertura di buchi giganti lungo tutto il sentiero che conduce al villaggio, e questo ha comportato il conseguente risveglio delle creature abitanti che sicuramente non sprizzano di gioia. L’unica soluzione è quella di salire sulla montagna e di compiere “La Profezia” prima che il villaggio sia distrutto.Ho detto che si assume il ruolo di un seme, ma non è del tutto preciso: quel che si controlla è piuttosto una lunga barra che si estende da un lato all’altro dello schermo e che deve essere utilizzata per spingere verticalmente il seme lungo la mappa. I lati della barra vengono controllati in maniera indipendente, così da sollevare soltanto il lato sinistro per far scorrere lentamente il seme a destra e viceversa.Non è per niente una sfida da sottovalutare ma, detto questo, non sono ancora sicuro che alla lunga risulti molto divertente. Personalmente, mentre passavano le ore di gioco la mia abilità andava crescendo, spingendomi a salire la montagna più velocemente rispetto alle prove precedenti, ma non ho mai provato il reale desiderio di essere competitivo nella classifica di questo gioco. C’erano sempre momenti in cui mi sono ritrovato a giudicarne male la fisica ma, soprattutto, nelle fasi più ardue del titolo, trattandosi di un “procedurale” mi son dovuto affidare più alla fortuna del seed che alle mie abilità: questo mi pare anche una scorrettezza nei confronti del player da parte di uno sviluppatore. L’abilità non si limita ovviamente solo nell’evitare buche o mostri. È anche necessario serpeggiare attorno il sentiero per raccogliere i frammenti di cristallo che servono come valuta nel gioco, e che, una volta presi, possono essere piantati scorrendo su appositi buchi nel terreno per ricevere una ricompensa a seconda della forma assunta attualmente dal proprio seme.La capacità di cambiare le forme è la chiave per TumbleSeed. Avviate una run con quattro diversi tipi di semi che si possono scambiare ogni volta a nostro piacimento; la bandiera permette di piantare un checkpoint casomai si cada in un buco; piantare le spine creerà una piccola lancia che inizierà a ruotare intorno al seme al fine di danneggiare i nemici, la terza forma provvederà a un piccolo rifornimento di cristalli e la forma del cuore incrementerà i nostri punti vita. Al di là di questi tipi di semi iniziali, è possibile trovare forme nuove e più complicate nascoste nel sottosuolo man mano si progredisce.Questo elemento di strategia e pianificazione è il pezzo più interessante della formula di TumbleSeed, dove si è spesso costretti a prendere decisioni difficili. Devo piantare una bandiera perché ho paura di cadere in un buco e perdere tutti i miei progressi oppure dovrei piantare un heartseed perché ho solo un cuore e potrei morire del tutto? Anche dall’inizio di una nuova run ho trovato molta soddisfazione nel testare nuove tattiche, scegliendo se concentrarmi sull’offensiva, sulla difesa o su una combinazione di entrambe.L’esperimento è divertente, ma TumbleSeed rende ogni errore costoso e doloroso. Come già detto, il gioco porta la struttura di un roguelike, e dunque, quando si muore, si torna alla base della montagna e si ricomincia senza alcuno degli upgrade precedentemente acquistati o valute guadagnate col sudore della fronte. Per non farci cadere in una facile frustrazione, in TumbleSeed si inizia ogni run con tre cuori, ognuno dei quali permette di ricevere un danno da caduta a causa di un buco o prendere un colpo da un nemico. È anche possibile guadagnare più cuori attraverso il già citato heartseed ,creandoci meno pressing psicologico tra le eventuali insidie che nasconde la montagna.Che TumbleSeed ti costringa a ricominciare quando si muore non è un grosso problema: tra le meccaniche che compongono un roguelike, esiste quella di ricevere oggetti o simili quando si ricomincia una run dopo essere morto rendendo il gioco non solo più accattivante ma anche piuttosto longevo. Qui questa meccanica non esiste e, inoltre, quel che rende Tumbleseed veramente frustrante è quanto il gioco ti punisca per ogni singolo danno ricevuto: quando accade, si vedranno resettati tutti i progressi fatti dal seme in uso, vanificando tutti i nostri sforzi.

L’abilità non si limita ovviamente solo nell’evitare buche o mostri. È anche necessario serpeggiare attorno il sentiero per raccogliere i frammenti di cristallo che servono come valuta nel gioco, e che, una volta presi, possono essere piantati scorrendo su appositi buchi nel terreno per ricevere una ricompensa a seconda della forma assunta attualmente dal proprio seme.La capacità di cambiare le forme è la chiave per TumbleSeed. Avviate una run con quattro diversi tipi di semi che si possono scambiare ogni volta a nostro piacimento; la bandiera permette di piantare un checkpoint casomai si cada in un buco; piantare le spine creerà una piccola lancia che inizierà a ruotare intorno al seme al fine di danneggiare i nemici, la terza forma provvederà a un piccolo rifornimento di cristalli e la forma del cuore incrementerà i nostri punti vita. Al di là di questi tipi di semi iniziali, è possibile trovare forme nuove e più complicate nascoste nel sottosuolo man mano si progredisce.Questo elemento di strategia e pianificazione è il pezzo più interessante della formula di TumbleSeed, dove si è spesso costretti a prendere decisioni difficili. Devo piantare una bandiera perché ho paura di cadere in un buco e perdere tutti i miei progressi oppure dovrei piantare un heartseed perché ho solo un cuore e potrei morire del tutto? Anche dall’inizio di una nuova run ho trovato molta soddisfazione nel testare nuove tattiche, scegliendo se concentrarmi sull’offensiva, sulla difesa o su una combinazione di entrambe.L’esperimento è divertente, ma TumbleSeed rende ogni errore costoso e doloroso. Come già detto, il gioco porta la struttura di un roguelike, e dunque, quando si muore, si torna alla base della montagna e si ricomincia senza alcuno degli upgrade precedentemente acquistati o valute guadagnate col sudore della fronte. Per non farci cadere in una facile frustrazione, in TumbleSeed si inizia ogni run con tre cuori, ognuno dei quali permette di ricevere un danno da caduta a causa di un buco o prendere un colpo da un nemico. È anche possibile guadagnare più cuori attraverso il già citato heartseed ,creandoci meno pressing psicologico tra le eventuali insidie che nasconde la montagna.Che TumbleSeed ti costringa a ricominciare quando si muore non è un grosso problema: tra le meccaniche che compongono un roguelike, esiste quella di ricevere oggetti o simili quando si ricomincia una run dopo essere morto rendendo il gioco non solo più accattivante ma anche piuttosto longevo. Qui questa meccanica non esiste e, inoltre, quel che rende Tumbleseed veramente frustrante è quanto il gioco ti punisca per ogni singolo danno ricevuto: quando accade, si vedranno resettati tutti i progressi fatti dal seme in uso, vanificando tutti i nostri sforzi. Un esempio: una volta ho deciso di spendere gran parte dei miei cristalli, costruendo uno strato protettivo di lance. Avevo anche un’aura, un bonus passivo che puoi raccogliere; ho fatto in modo che mi colpissero fino a rimanere con un solo cuore. Grazie all’aura, e con un solo cuore, avevo la possibilità di piantare gratuitamente i semi. Muovendomi nelle profondità della giungla – il secondo bioma del gioco – cominciavo a sentirmi invincibile. Ma, mentre stavo risanando un punto vita, ho avuto un attimo di distrazione e sono accidentalmente rotolato verso una piccola mosca che, muovendosi in maniera innaturale e spasmodica, è riuscita miracolosamente a evitare le mie lance e a colpirmi. Un singolo danno mi ha fatto perdere tutte le lance, l’aura e i cristalli, distruggendo tutto quello che avevo costruito fin dall’inizio della run.In conclusione posso dire che Tumbleseed è un gioco dedicato sia a chi ama le alte difficoltà ma soprattutto a chi è ricco di pazienza, poiché questa è la principale abilità su cui gli sviluppatori pare abbiano puntato per sfidare i proprio giocatori, e forse per far inserire una sottile, inconscia morale nel gioco.

Un esempio: una volta ho deciso di spendere gran parte dei miei cristalli, costruendo uno strato protettivo di lance. Avevo anche un’aura, un bonus passivo che puoi raccogliere; ho fatto in modo che mi colpissero fino a rimanere con un solo cuore. Grazie all’aura, e con un solo cuore, avevo la possibilità di piantare gratuitamente i semi. Muovendomi nelle profondità della giungla – il secondo bioma del gioco – cominciavo a sentirmi invincibile. Ma, mentre stavo risanando un punto vita, ho avuto un attimo di distrazione e sono accidentalmente rotolato verso una piccola mosca che, muovendosi in maniera innaturale e spasmodica, è riuscita miracolosamente a evitare le mie lance e a colpirmi. Un singolo danno mi ha fatto perdere tutte le lance, l’aura e i cristalli, distruggendo tutto quello che avevo costruito fin dall’inizio della run.In conclusione posso dire che Tumbleseed è un gioco dedicato sia a chi ama le alte difficoltà ma soprattutto a chi è ricco di pazienza, poiché questa è la principale abilità su cui gli sviluppatori pare abbiano puntato per sfidare i proprio giocatori, e forse per far inserire una sottile, inconscia morale nel gioco.