NOstalgia

Una delle notizie più importanti della settimana è sicuramente la line-up dei venti giochi annunciati per PlayStation Classic: una serie di titoli che, nella comunità videoludica, ha lasciato più dubbi che certezze, soprattutto in base all’elevato costo del prodotto (100€ tondi tondi). Ma andiamo ad analizzarli uno per uno:

- Battle Arena Toshinden: è il primo picchiaduro 3D uscito per la console di casa Sony. All’epoca generò anche un piccolo interesse (addirittura la rivista Game Power gli diede un pazzesco 105/100!), ma diciamo la verità: era brutto allora, ed è incredibilmente brutto dopo più di vent’anni dalla sua uscita, soprattutto se paragonato a Tekken, che uscì poco dopo. Avrei preferito molto di più Soul Edge, la base dell’odierno Soul Calibur.

- Cool Boarders 2: il migliore della serie, con molta probabilità… però, se proprio dovevamo buttarci sugli sport estremi, non era meglio un Tony Hawk’s Pro Skater, titolo molto più iconico?

- Destruction Derby: qua non ho niente da dire. Anche se, preferisco il seguito che migliora le buone cose viste nel predecessore. Però una buona scelta, nel complesso.

- Final Fantasy VII: capisco enormemente il valore storico di questo titolo per PlayStation. D’altronde, è stato il primo della serie “sbarcato” sulla console Sony dopo anni sulle console Nintendo… però, con un remake in arrivo (ok, non si sa quando, arriverà) avrei preferito una scelta più traversale come un Suikoden II o un Legend of Dragoon. Però, ripeto, capisco la sua presenza.

- Grand Theft Auto: Rockstar lo rese abandonware su PC anni fa, insieme al secondo. Scelta illogica sotto ogni punto di vista, anche perché si parla di un titolo che nasce e diventa di culto su PC, per poi esplodere del tutto solamente col passaggio alla terza dimensione su PlayStation 2.

- Intelligent Qube/Kurushi: qui voglio spezzare una lancia a favore di questo puzzle. Non è il migliore dell’intera libreria PlayStation (a quello ci arriveremo dopo), però apprezzo che abbiano messo un titolo contenuto nella storica Demo One. E poi, è pure un buon puzzle game, anche se non è invecchiato proprio benissimo.

- Jumping Flash: stesso discorso fatto prima per I.Q., uno dei primissimi titoli PlayStation. Forse non invecchiato benissimo in alcune meccaniche, ma per il valore storico ci può stare.

- Metal Gear Solid: niente da dire, imprescindibile. Senz’ombra di dubbio uno dei cinque titoli più importanti di tutta la sconfinata produzione PlayStation.

- Mr. Driller: Bel puzzle, però qui avrei messo un Kula World che avrebbe accontentato molta più gente, essendo forse il puzzle più giocato dei tempi.

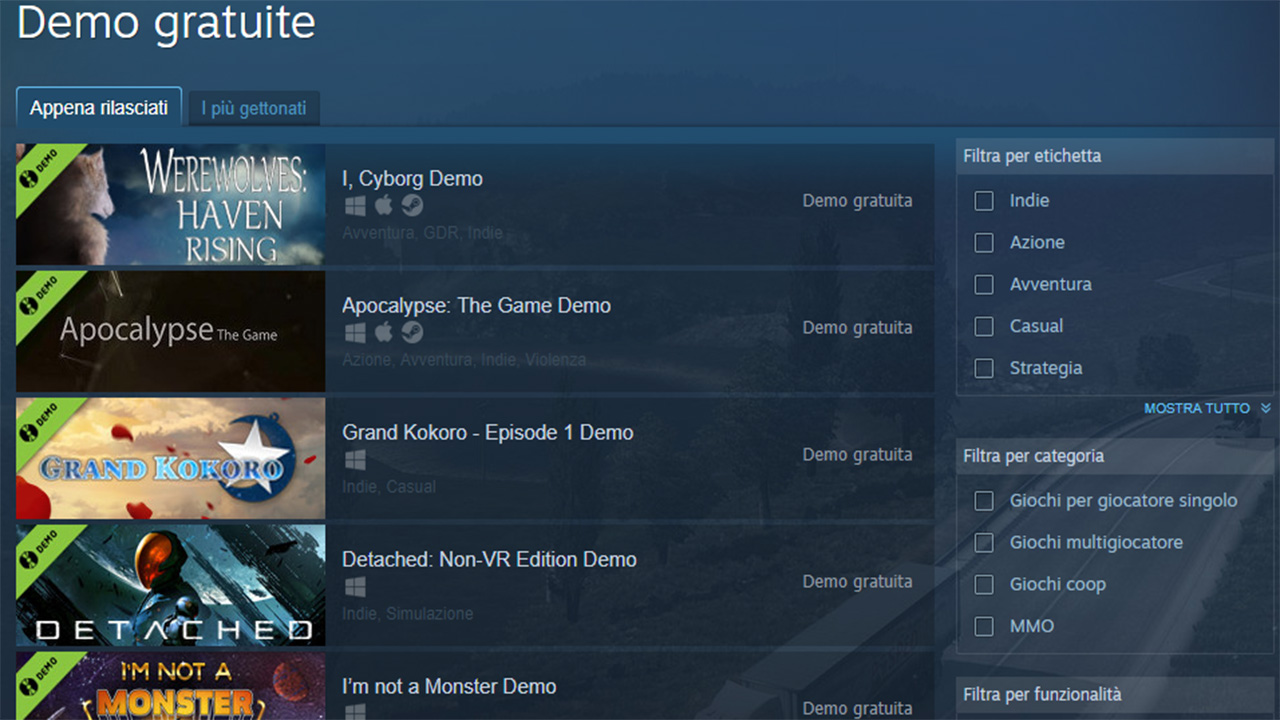

- Oddworld: Abe’s Odyssee: altro titolo storico dell’epoca, e anch’esso contenuto nella Demo One. Peccato solo che Steam lo abbia offerto gratuitamente lo scorso Maggio, ed è almeno la seconda volta che succede.

- Rayman: considerando la recente operazione remake per Crash Bandicoot, alla fine, proporre la “mascotte” Ubisoft è una saggia scelta. Anche perché, non vedo platform migliori del primo Rayman all’orizzonte, visto che le alternative sono tutte invecchiate malissimo (Pandemonium), sono titoli mediocri (Croc), oppure erano già orrendi ai tempi (Bubsy 3D).

- Resident Evil: Director’s Cut: anche qui niente da dire. Titolo che ha segnato intere generazioni di giocatori. L’unica cosa che mi fa storcere il naso è che è tutt’ora disponibile sullo store PlayStation anche se solo per PlayStation 3, PS Vita e PSP. Stessa sorte condivisa anche dal sequel, altro titolo importantissimo nella libreria, che probabilmente avrebbe meritato uno spazio maggiore anche in questa lineup.

- Revelations: Persona: capisco il clamore dato dal quinto capitolo, essendo stato uno dei migliori giochi del 2017, ma alzi la mano chi creda che il primo Persona sia un classico. Non era meglio un titolo veramente generazionale come Wipeout 2097 e che ai fatti rappresenta una delle assenze più gravi di questa line-up?

- Ridge Racer Type 4: forse per correttezza storica avrei scelto il primo, ma RRT4 con molta probabilità è il migliore della serie. E in assenza di un pezzo da novanta come Gran Turismo, non presente per problemi con i diritti della colonna sonora, non si poteva scegliere altro.

- Super Puzzle Fighter II Turbo: se proprio bisognava mettere un terzo puzzle (forse troppi?) non si poteva fare scelta migliore di questo spin-off di Street Fighter. Uno dei migliori titoli del genere per la console.

- Syphon Filter: personalmente, lo ritengo la sorpresa inaspettata della line-up. Una buona mossa da parte di Sony che accontenta i tantissimi giocatori che chiedono ancora a gran voce un remake per PlayStation 4. Per testare le acque in prospettiva futura ci sta.

- Tekken 3: IL picchiaduro per PlayStation, senza ombra di dubbio. Certo, stona un po’ vedere Tekken 3 insieme a Toshinden… a sfavore di quest’ultimo, ovviamente.

- Tom Clancy’s Rainbow Six: ecco, questa è una scelta veramente incomprensibile. Davvero non c’erano titoli migliori a disposizione? Che poi, vorrei vedere chi riesce a giocare un FPS tattico con la sola croce direzionale, visto che PlayStation Classic non offre lo storico controller Dual Shock, scartato a favore del primissimo joypad. Schiaffo morale a tutti coloro che speravano in titoli storici come Wipeout, Tomb Raider o Castlevania: Symphony of the Night (sì, è uscito recentemente su Playstation 4 insieme a Rondo of Blood, ma è uno dei titoli più rappresentativi della console).

- Wild Arms: stesso discorso per Syphon Filter, una gradita sorpresa per un gioco di ruolo che merita di essere riscoperto, visto che all’epoca arrivò in Europa in colpevolissimo ritardo rispetto all’uscita giapponese e americana.

Insomma, una lineup non proprio esaltante, soprattutto rapportata al prezzo elevato della console rispetto alle concorrenti del settore, come NES e SNES Mini di Nintendo o il C64 Mini. È altresì vero che è difficile scegliere venti classici di una libreria vastissima e piena di perle come quella della prima PlayStation, ma vedendo la lista citata poc’anzi, mi viene da pensare che Sony si sia limitata al compitino fatto giusto per entrare nell’ormai affollatissimo mercato delle retroconsole. In pratica, la possibilità di avere una lista fatta a nostro gusto e piacimento è in mano alla comunità hacker, esattamente com’è successo con le mini console di Nintendo. A questo punto la domanda è più che lecita: tralasciando il collezionismo, ha senso spendere 100€ per un oggetto che diventerà godibile solamente quando si apriranno le porte del modding? Se proprio si ha la necessità di rispolverare dei vecchi classici dell’era PlayStation, a proprio piacimento e senza spendere una cifra così alta, non ha più senso buttarsi su un Raspberry Pi, oppure una cara e vecchia PlayStation Portable, console che si trova a prezzi abbordabilissimi e che è considerata una perfetta macchina per l’emulazione? considerando la portabilità di quest’ultima, si ha pure una feature in più, rispetto a PlayStation Classic.

Indubbiamente la mini console di Sony sarà un successo di vendite e magari, in futuro, la casa giapponese ci riproverà con una ipotetica PlayStation 2 Classic. Dopotutto, Nintendo con il successo di NES e SNES Mini ha dimostrato che la nostalgia può trasformarsi in un’opportunità di mercato parecchio ghiotta. Ma, da videogiocatore trentenne che ha vissuto in pieno l’era della prima PlayStation, posso dire di esser rimasto parecchio basito (“F4”) davanti alla line-up della mini console e ho cominciato a pormi una domanda in particolare: qual è il target di PlayStation Classic? I trentenni, come me, che hanno vissuto quell’era? I ragazzini odierni che per motivi anagrafici non hanno giocato i classici di allora e che probabilmente, avranno riscoperto gran parte di essi tramite remake e remaster odierne, oppure tramite la vecchia e cara emulazione, cosa che di fatto offrono queste mini console?

Sono fermamente convinto che l’emulazione sia qualcosa di necessario per la preservazione videoludica, come dimostra il grande lavoro di Nicola Salmoria, creatore del MAME, progetto che continua ancora oggi grazie alla dedizione dell’omonimo team che ha permesso di salvare dall’oblio migliaia di giochi arcade che sarebbero stati persi nei meandri del tempo o come dimostra la grandissima scena abandonware su PC. Bella la nostalgia, ma sulle mini console metto l’enfasi sulle prime due lettere della parola:”no”.