GamePodcast #7 – Dagli State of Play ai Game Awards

GamePodcast #5 – Dai Pronostici sui Game Awards al disastro Google Stadia

Star Wars Jedi: Fallen Order – Il Lato Grigio della Forza

Manca poco alla conclusione della nuova trilogia di Star Wars ma in qualche modo il brand trova sempre nuovi sistemi per tenersi in vita. Basti pensare alla nuova serie Disney+ The Mandalorian, con protagonista Pedro Pascal o, in tema videoludico, al nuovo lavoro di Respawn Entertainment Jedi Fallen Order. In questo contesto, il brand del fu Guerre Stellari ha vissuto di alti e bassi, finendo nell’ultimo periodo in discussione tra titoli dimenticabili e progetti cancellati: Star Wars 1313 e il progetto di Visceral Games sono solo due degli esempi in tal senso ed è interessante come il lavoro capitanato da Stig Asmussen, sia riuscito a sopravvivere sino all’uscita. Electronic Arts ha creduto al progetto, che vanta probabilmente una delle peggiori presentazioni della storia all’E3 2018, in cui Vince Zampella (Co-fondatore dello studio) presentò il titolo semplicemente citandone il nome, e nient’altro. Ma Star Wars Jedi: Fallen Order è ora tra noi, tra mille sorprese e qualche perplessità che a mano a mano sviscereremo.

Nella notte più profonda…

Ambientato quindici anni dopo l’Ordine 66, che eliminò quasi totalmente i Jedi dalla Galassia per opera del nuovo Impero, il titolo Respawn ci catapulta in una storia che non brilla certo per scrittura ma comunque godibile, trovando spazio nell’intricato universo espanso. Cal Kestis è dunque il protagonista, un giovane con abilità Jedi (fortunatamente Disney non c’entra nulla) alla ricerca del proprio passato e del proprio destino. Seguirà dunque un’avventura sparsa tra diversi pianeti, braccati dall’onnipresente Impero Galattico e dall’Ordine degli Inquisitori, creato appositamente per estinguere ogni traccia del lato chiaro della Forza.

Il problema principale di Jedi Fallen Order sta essenzialmente nella prima ora e mezza di gioco in cui tutto, dalla narrazione a molti elementi di gameplay faticano a uscir fuori, dando l’impressione d’esser privo di qualsiasi mordente. Fortunatamente, con un po’ di pazienza, l’avventura di Cal Kestis comincia a prender forma, seguendo a grandi linee il percorso di un certo Luke Skywalker: capire se stessi e il proprio posto non solo è la chiave che farà maturare (e rendere più interessante) il protagonista ma getterà nuova luce sui Jedi superstiti e alla lotta serrata contro il Lato Oscuro. Se, dunque, Cal Kestis può vantare una discreta maturazione e carisma, altrettanto si può dire dei comprimari (forse più accattivanti) e del piccolo droide ormai amico dei bambini BD-1, mascotte non solo essenziale per la narrazione ma, come vedremo più avanti nel gameplay. Ovviamente anche i villain di turno trovano un certo spazio, a cominciare dalla Seconda Sorella degli Inquisitori e qualche sorpresa che i fan di Star Wars apprezzeranno sicuramente. Anche perché, diciamocelo, di fan service il titolo è pieno ma sempre utilizzato con criterio. Come la nuova trilogia cinematografica ci ha insegnato, non basta gettare nella mischia un cast di personaggi storici e intrinsecamente carismatici per aumentare il valore di un’opera. La direzione di Stig Asmussen, che ricordiamo, è il papà di God of War III, ha reso Jedi Fallen Order un titolo con una sua identità e ben calata nel contesto creatosi tra Episodio III ed Episodio IV, vantando la diretta collaborazione di Lucas Arts e il suo team preposto al controllo della continuity con tutte le opere esistenti. Ne consegue dunque un titolo apertamente indicato a tutti gli amanti della saga, che troveranno numerosi riferimenti al franchise ma senza diventare mai melenso. Per chi non ha mai visto una spada laser in vita sua, potrebbe lasciar passare in secondo piano il contesto narrativo in favore di meccaniche magari già viste ma ben implementate.

Uno Jedi Shinobi… sulla carta

Se a primo acchito può venir in mente Il Potere della Forza con protagonista StarKiller, pad alla mano ci si accorge che di quel gioco non vi è alcuna traccia. Evidentemente Sekiro: Shadows Die Twice ha portato un nuovo modo di affrontare gli action/adventure e la sensazione di aver a che fare con un suo diretto discendente è molto forte. Ma tagliamo la testa al toro: il combat system di entrambi i titoli non sono minimamente paragonabili. In generale il lavoro di Respawn, da questo punto di vista, risulta meno rifinito, andando a discapito di moveset e precisione. Sì perché una delle cose che salta subito all’occhio è un tempo di risposta del comando della deflezione o comunque della parata meno preciso rispetto al suo papà giapponese oltre a un sistema di tracking che raramente permette l’aggiramento o schivate all’ultimo istante. L’avversario sembra quasi essere calamitato al protagonista, riuscendo a colpire in quasi tutte le direzioni. Questo fa un po’ storcere il naso perché il sistema generale di combattimento funziona, risultando anche appagante in certi frangenti. Quello che manca è il cosiddetto “passo in più” che consiste in una manciata di animazioni di supporto in modo da aumentare le possibilità di approccio in combattimento. Anche quando avremo nuove abilità dalla nostra fedele spada laser non potremmo mai veramente costruire combo concatenando le diverse abilità, diventando un balletto fatto di “spam” del tasto X e talvolta Y (quadrato e triangolo su PlayStation), sfruttando ovviamente i poteri della Forza.

Tutte queste abilità vengono sviluppate attraverso un classico “albero” in cui è possibile acquisirle tutte in una sola run. Ma da qui nasce un piccolo qui pro quo. Osservando tutte le abilità presenti, il nostro modo di agire, non si può non notare come le nostre azioni siano ben lontane da quelle proposte finora in un Jedi. Non c’è modo di girarci intorno: Cal Kestis è uno stermina Impero, un “vedovatore” di soldati, distruttore della fauna locale. Tutti i poteri a disposizione sono squisitamente offensivi e la barra che indica la Forza a nostra disposizione si ricarica colpendo o eliminando il nemico. Ovviamente il contesto è quello di un gioco d’azione e Cal Kestis è costantemente in pericolo, ma in qualche modo le nostre azioni sono comunque più vicine a quelle di un Sith che un vero e proprio Jedi.

Ma passando oltre, fortunatamente oltre al menare le mani c’è di più, e questo di più si chiama esplorazione: in qualche modo Respawn è riuscita a creare mappe molto aperte in un sistema che ricorda sicuramente i vari “metroidvania” ma anche la struttura dell’ultimo God of War: mappe ampie in diversi luoghi separati. Quello che ci troviamo di fronte dunque, è un titolo aperto che spinge il giocatore a cercare potenziamenti e segreti sparsi per le mappe, alimentando un codex in grado di non solo di approfondire quanto narrato ma anche di migliorare l’intero contesto. L’utilità del droide BD-1 la si scopre soprattutto in questi frangenti dove, con opportuni potenziamenti, il robottino sarà in grado di hackerare, migliorare le possibilità di movimento di Cal Kestis nonché di riuscire a guarirlo con gli Stim. Inoltre, è anche in grado di proiettare in maniera attiva l’intera mappa olografica della zona, estremamente utile per capire cosa rimane da esplorare. Ma quello che colpisce maggiormente è il level design, costituito da diversi percorsi, scorciatoie e anfratti segreti che enfatizzano le fasi platform e puzzle, che avvicinano il titolo – seppur con la dovuta cautela – alla serie Uncharted.

Prima di passare in rassegna l’altalenante comparto tecnico, c’è da segnalare un altro dettaglio: i punti di controllo su cui il protagonista può meditare, permettendogli di riposare, potenziarsi e rigenerare il numero di Stim del droide, apre un altro piccolo disappunto una volta comparso l’avviso indicante la riapparizione di tutti i nemici sconfitti. Se da un lato si capisce l’esigenza di gameplay, funzionando come veri e propri falò “soulsiani” tranne che non ci può teletrasportare tra di essi, dall’altro si avverte come questa meccanica sia assolutamente priva di senso e nemmeno contestualizzata. Perché il riposo dovrebbe far resuscitare tutti i soldati imperiali uccisi dalla nostra lama laser non ci è dato saperlo. Non è certo la prima volta che accade ovviamente: in tutti i titoli che traggono ispirazione dai lavori di Miyazaki vi è sempre questo stesso elemento, più o meno contestualizzato in base alla direzione narrativa intrapresa dal gioco. Ma qui è diverso. Nel contesto pluri-decennale di Star Wars, è una meccanica fuori luogo e lontana anni luce da quanto abbiamo visto, sentito, letto finora. Non basta prendere una meccanica semplicemente perché è funzionale: il genio di un team di sviluppo sta anche nel capire come adattare in contesti diversi qualcosa che sulla carta non ha il minimo collegamento.

Così come purtroppo le personalizzazioni estetiche fine a se stesse che consistono in skin per la Mantis (la nostra nave) e BD-1, oltre che per spada laser e Cal. Sono elementi, soprattutto quando si parla della nostra arma, che purtroppo non aggiungono nulla, nemmeno mezza caratteristica. È chiaro come negli ultimi anni siamo abituati a una certa “rpgzzazione” di quasi tutti i titoli presenti, ma in questo caso – e visto il contesto – è una mancanza che fa storcere il naso, dando addirittura l’impressione che non si abbia avuto il tempo di implementare queste possibilità.

È pur sempre la prima volta

Star Wars Jedi: Fallen Order è uno dei titoli che si discosta dalla volontà di Electronic Arts di sviluppare qualunque franchise sotto la potente ala del Frostbite Engine. Sviluppato dunque su Unreal Engine 4, motore ormai affidabile ed estremamente diffuso, il lavoro di Respawn mostra il fianco a qualche incertezza: nonostante l’impatto sia assolutamente di primo ordine, quasi di stampo cinematografico, numerosi sono i bug che infliggono il titolo, soprattutto nelle fasi di esplorazione. Cal Kestis sembra fin troppo spesso una marionetta in balia del caso, mancando semplici appigli, precipitando nel vuoto cosmico così come i nemici, compenetrati all’ambiente e persino esplosi, con mesh un po’ qui e un po’ la. Quello che manca è un evidente pulizia finale del codice che purtroppo alle volte crea alcuni problemi di avanzamento. Tralasciando questo aspetto però, Jedi Fallen Order è un titolo assolutamente godibile, vantando un’ottima realizzazione del cast e di tutti gli ambienti anche se è un peccato la mancanza di una reale varietà in assenza di ambienti urbani, ad esempio.

Interessante è poi la scelta stilistica di non mostrare interfaccia di gioco a schermo, demandando il controllo della salute ai led di DB-1, sempre sulle spalle del protagonista. Questo espediente, che ricorda tanto quanto visto in Dead Space di Visceral Games, riesce ad aumentare ancor di più la ricerca verso una visione cinematografica dell’opera, facendo comparire ciò che serve solo quando è opportuno.

Dal punto di vista sonoro, impeccabile è la riproposizione dei suoni classici della saga, oltre a musiche che riarrangiano non solo temi classici ma che riescono a proporre qualcosa di nuovo con brani calzanti nelle boss fight e d’accompagnamento (quasi goliardico) durante le fasi d’esplorazione, quando potremmo essere facilmente fatti a pezzi qualunque bestia sul nostro cammino. Divertente.

Il titolo si presenta completamente localizzato in italiano, in cui il doppiaggio esegue un lavoro di tutto rispetto mostrano tutti i lati caratteriali dei personaggi, con il giusto tono e senza mai commettere scivoloni. Ma c’è da dire che la versione originale (inglese), riesce a trasmettere qualcosa in più, soprattutto per l’utilizzo degli attori reali in fase di motion capture nella realizzazione delle cutscene.

In conclusione

L’unico sopravvissuto dei progetti Star Wars lanciati da Electronic Arts si mostra come una delle più convincenti sorprese dell’anno nonostante alcuni problemi che possono risultare limitanti per giocatori più esigenti. Si posiziona tra i migliori titoli dedicati al franchise negli ultimi anni, aprendo la strada a futuri sequel e magari alla “speranza” di rivedere sulla scena alcuni dei progetti abbandonati anzitempo. Star Wars Jedi: Fallen Order ci mette un po’ a carburare, ma superato l’impatto iniziale riesce a regalare ottimo intrattenimento soprattutto ai fan duri e puri di una delle saghe più apprezzate della storia.

Processore: Intel Core I7 4930K

Scheda video: Sapphire Radeon RX 580 8GB NITRO+ Special Edition

Scheda Madre: MSi X79A

RAM: Corsair Vengeance 16GB

Sistema Operativo: Windows 10

The Outer Worlds – Più Vero del Vero

Dopo tante ma veramente tante ore di gioco, allontanarsi dal Sistema Alcione in maniera semi-definitiva lascia un velo di nostalgia. The Outer Worlds è dunque un’esperienza riuscita sotto tanti punti vista, una scommessa quella di Obsidian non solo vinta, ma anche capace di dimostrare come lo studio è ancora in grado di dire la sua nel genere.

Come una Matrioska

Tra circa trecento anni, l’essere umano ha già colonizzato numerosi mondi, tra cui il sistema solare di Alcione, centro su cui ruoteranno le innumerevoli vicende del titolo. The Outer Worlds non perde certo tempo: sin da subito il tono della narrazione è scandito da un umorismo raro di questi tempi, a partire dal dottor Phineas, vero mattatore del titolo. Ma è tutta l’atmosfera a mostrare segni di ilarità, già dalle descrizioni delle “classi” capaci di strappar già qualche risata. La scelta se intraprendere una carriere da ascensorista, cassiere o giardiniere, oltre a garantire un bonus passivo è in grado di mostrare le reali potenzialità del gioco dal punto di vista narrativo. È vero, si ride e si scherza, ma quando c’è da fare sul serio è il black humor a prendere il sopravvento. Il Sistema di Alcione è governato da una serie di Corporazioni differenziate da una diversa visione del rapporto tra l’uomo e il lavoro. Ma è il Consiglio che detta legge, mettendo l’efficienza sul lavoro al primo posto delle priorità. Capiterà spesso di aver a che fare con il “personale” del Consiglio ed è qui che The Outer Words spalanca le porte del suo essere, amalgamando perfettamente narrazione e un umorismo sempre sul pezzo, in grado di accentuare la follia e disumanizzazione della maggior parte dei coloni di Alcione. Il lavoro è al primo posto, anche rispetto all’amor proprio; ne consegue un’alienazione totale di molti NPC, alcuni capaci di comunicare solo attraverso slogan pubblicitari. Ovviamente non tutti i cittadini vedono di buon occhio una simile situazione: il nostro risveglio dalla situazione di stasi criogenica a opera del dottor Phineas ci catapulta in una lotta di classe e corporazioni con, sullo sfondo, qualcosa di cui nessuno deve essere a conoscenza.

Il nostro viaggio comincia qui, accompagnati da ADA, l’intelligenza artificiale dell’Inaffidabile (la nostra nave) e un gruppo di comprimari che via via ci accompagneranno tra i pianeti del sistema stellare. La solida scrittura di Obsidian si nota anche grazie ai nostri compagni, tutti con un proprio background capace di ricordare a grandi linee la profondità di Mass Effect: da Parvati al Vicario Max, ogni personaggio possiede una propria etica e qualche scheletro nell’armadio che, qualora volessimo, potremo aiutare a tirar fuori risolvendo situazioni spinose. Ma non pensate per forza a storie struggenti e strappalacrime: la forza del titolo è quella di non prendersi mai sul serio se non serve e molto spesso, l’ilarità di certe situazioni vi strapperà di sicuro un sorriso o perché no, una sana risata.

La struttura in ogni caso ricalca quella di Fallout: New Vegas, con un mondo costituito dalle varie fazioni a cui potremmo aderire o meno in base agli incarichi svolti. Anche in questo caso il tutto funziona abbastanza bene, cercando di trovare sempre il bilanciamento perfetto tra simpatia e vantaggi usufruibili da tutte le corporazioni e non. Tutto è molto “grigio”: nessuno è depositario della verità, nessuno è considerabile realmente buono; tutto dipende dal vostro punto di vista e dalla vostra visione del mondo. The Outer Worlds è per l’appunto un test politico e sociale dove gli utenti si troveranno faccia faccia con scelte esistenti nel mondo reale, dirette grazie ai dialoghi ma, soprattutto, un po’ come il nuovo Prey, con scelte invisibili, dettate dalla vostra condotta etica in quel di Alcione. È bene dunque ricordare che nulla è lasciato al caso: tutto ha delle conseguenze, e non basta aspettare le fasi finali per accorgersene.

La forma segue la funzione

Inutile girarci intorno: il feeling più immediato con cui fare dei paragoni è indubbiamente la serie Fallout, di cui Obsidian sviluppò uno spin-off, denominato New Vegas. Questo gioco, datato 2010, pur rimanendo familiare dopo l’uscita del reboot Bethesda, presentava diverse migliorie, tra cui l’introduzione di una serie di fazioni pronte a darsi battaglia per il controllo della Diga di Hoover, l’unica rimasta in funzione dopo l’olocausto nucleare. Rispetto a Fallout 3, New Vegas mostrava un mondo estremamente vario, ricco e maturo, sia nella costruzione degli ambienti che nella caratterizzazione narrativa di mondo e personaggi.

Tutta quell’esperienza, con l’aggiunta del lavoro svolto con Pillars of Eternity, trova compimento in The Outer Worlds: ogni elemento strutturale di gameplay è ampiamente riconoscibile, in cui non si è cercato di innovare ma piuttosto di portare qualcosa che funzionasse a dovere, esaltato dal contesto narrativo. Se di questo abbiamo già discusso, è il modus operandi a là Fallout che colpisce. Perché diciamoci la verità: funziona molto meglio dell’originale.

Lo stampo principale è ovviamente quello di un RPG, in cui trovare, riciclare e potenziare le risorse a nostra disposizione non è che la punta dell’iceberg della produzione. Già dalla buona possibilità di personalizzazione del nostro alter ego, con l’attivazione di bonus passivi e attivi, a colpire è la consapevolezza e padronanza del genere da parte di Obsidian, in cui tutto sembra esser nel posto giusto, con una funzione specifica di ogni dettaglio, senza inutili frivolezze stilistiche. Chi ha giocato degli RPG si sentirà a casa e chi non ha mai affrontato il genere sarà comunque ben accolto. Dove Obsidian ha cercato di far qualcosa di diverso è nella gestione di bonus e malus passivi: nel corso delle battaglia, nel caso in cui tutto non sia esattamente filato liscio, si svilupperà una debolezza (Fobia), quasi fosse un trauma, verso una particolare tipologia di arma, danno o nemico. Questa è un’introduzione interessante in quanto porta una variazione nell’accumulo d’esperienza: non tutto ciò’ che affrontiamo porta necessariamente a un miglioramento…

Altro fulcro dell’opera non poteva che essere la fase shooting, che purtroppo non riesce mai restituire dei reali feedback “maschi”. È chiaro che non ci si aspetti un lavoro targato id Software da questo punto di vista, e in effetti siamo ben lontani da quel tipo di feeling, eppure, nel suo essere discreto si lascia ben giocare. Con qualche miglioramento investendo i nostri punti esperienza, lo shooting andrà via via divenendo più concreto ma senza mai appagare a pieno: le numerose bocche da fuoco, suddivise per tipologia, potenza e tipo di danno inflitto (oltre che contornate da una descrizione spesso esilarante) mostreranno pochissime differenze se non nel rateo di fuoco. In ogni caso, basta poco per trovare il set di quattro armi adatte a noi, senza contare quelle corpo a corpo, forse ancor più deludenti di quelle da fuoco. Nonostante risultino spesso efficaci, difficilmente restituiscono il giusto peso o il giusto impatto, dando la sensazione di colpire molto spesso l’aria. Evidentemente la posizione delle hitbox è leggermente a là René Ferretti, inficiando sulle sensazioni fornite dagli scontri. Forse è proprio la gestione della fisica a spegnere un po’ gli entusiasmi. Ma a venirci in aiuto – per così dire – vi è la cosiddetta Dilatazione Tattica del Tempo, un sorta di bullet time che trova – incredibilmente – anche contesto narrativo. Questo espediente aiuta molto gli scontri a fuoco, in maniera del tutto similare allo S.P.A.V. di Fallout anche se meno rifinito.

Qualora non vogliate andarvene in giro da soli per il Sistema di Alcione, in pieno stile Mass Effect, potrete essere scortati da due dei sei compagni che potranno accompagnarvi nel corso dell’avventura. C’è subito da dire che la loro I.A. non è per nulla male: qualora non dessimo ordini diretti sapranno attaccare o trovare riparo in maniera del tutto autonoma (il più delle volte) cercando di aggirare il nemico in caso di possibilità. Gli scontri dunque, soprattutto con grossi gruppi di nemici, diventano un “cerca e distruggi”, soprattutto una volta che i nostri compagni scateneranno tutto il loro potere attraverso un colpo speciale (unico per ognuno dei compagni) e con un equipaggiamento di un certo livello. Come buon RPG insegna, se dotati della giusta pazienza e attenzione, diventare delle macchine di morte inarrestabili può essere un obbiettivo facilmente perseguibile, contando anche di numerosi potenziamenti applicabili alle nostre armi.

Chiaramente non di solo fuoco si vive: tutte le caratteristiche presenti risultano utili, adattandosi a qualsiasi tipo di giocatore. Questo perché essenzialissime il lavoro di Obsidian è incentrato prima di tutto sulla libertà d’approccio, dallo stealth (anche se necessita di qualche rifinitura), alla retorica, probabilmente vero Deus ex Machina del titolo. Come detto, la narrazione e la scrittura svolgono un ruolo chiave e sviluppare caratteristiche in grado di valorizzare la nostra “parlantina” è un buon modo per risolvere questioni senza nemmeno sfoderare le nostre armi. In poche parole, è possibile terminare The Outer Worlds senza nemmeno sparare un colpo.

Quasi come da tradizione

Dove The Outer Worlds mostra un po’ il fianco è nel comparto tecnico, appena discreto considerato il contesto attuale. Nessun modello poligonale risulta veramente dettagliato e nemmeno texture e shader riescono a salvare la situazione, risultando spesso “sporche” e a bassa risoluzione. Tutta via, complice un buona direzione artistica, il colpo d’occhio generale risulta più che piacevole: ogni pianeta del sistema possiede una propria identità, contornato da flora e fauna unici anche se, da questo punto di vista si poteva fare sicuramente di più. Il design degli avamposti, creature, navi stellari, richiama la classica fantascienza degli anni cinquanta e sessanta fatta di ingenua semplicità ma in qualche modo plausibile pur essendo ambientata a qualche secolo di distanza. Purtroppo la versione PC è affetta da qualche problema di frame rate, pop-up delle texture ma nulla di paragonabile alla produzioni Bethesda (purtroppo punto di riferimento negativo del genere).

La soundtrack, composta da brani richiamanti l’epoca descritta poc’anzi, accompagna tutte le fasi proposte dal titolo, facendosi a tratti goliardica come tragicamente seria o disturbante quando è richiesto. Il doppiaggio, rigorosamente in inglese con sottotitoli, è uno dei punti di forza del titolo, riuscendo a restituire con forza personaggi sopra le righe ma mai fuori luogo, tutti perfettamente in parte. I toni delle affermazioni, il sarcasmo o una semplice battuta tagliente sono davvero ben resi, restituendo personaggi verosimili.

In conclusione

A conti fatti, The Outer Worlds è un’opera di tutto rispetto, capace di intrattenere come pochi. Obsidian ha vinto la sua scommessa, portando un titolo complesso in cui spiccano narrazione e contesto, contornati da un gameplay magari non innovativo ma ricco di sostanza. A patto di qualche piccolo inciampo dunque, l’ultima opera dello studio californiano è una delle migliori di questo 2019, ponendo un’ottima base su cui –probabilmente – verranno sviluppati dei sequel.

Processore: Intel Core I7 4930K

Scheda video: Sapphire Radeon RX 580 8GB NITRO+ Special Edition

Scheda Madre: MSi X79A

RAM: Corsair Vengeance 16GB

Sistema Operativo: Windows 10

Hi, my name is…Eric Chahi

Bentornati all’appuntamento con Hi, My name is… la rubrica di approfondimento di GameCompass sulle personalità più importanti del settore videoludico. Anche questo mese avremo come ospite un illustre innovatore del medium, forse meno conosciuto al grande pubblico, ma non per questo di minore rilevanza: parliamo del padre dell’iconico Another World, il game designer francese Eric Chahi.

Chahi non è certo uno dei più prolifici autori del panorama videoludico, ma è sicuramente uno dei maggiori esponenti della storia del game design. La sua carriera inizia nei primi anni ’80, come programmatore nella francese Loriciels, sfruttando il proprio talento nell’utilizzo di Atari ST e Amiga per sviluppare titoli che al tempo finirono principalmente su Commodore 64, Oric-1 e Amstrad CPC. Una palestra che gli sarà utile negli anni anni a venire, come quando, nel 1989, passò alla Delphin Software in veste di artist responsabile per il titolo Future Wars. Sin da subito si distingue per una cura maniacale nei dettagli, tratto distintivo dei suoi lavori più riusciti. Chahi ha una visione d’avanguardia e un’abilità unica nel rendere possibili idee di design inedite e rivoluzionarie, sopperendo alle mancanze tecnologiche dell’epoca attraverso l’uso sapiente di una regia sempre puntuale e meccaniche ibride perfettamente dosate.

Il suo genio creativo esplode nel 1991 con l’uscita del memorabile Another World dopo due anni di travagliato sviluppo, infine pubblicato dalla Interplay Entertainment. La trama ruota intorno alle disavventure vissute da Lester Knight Chaykin, giovanissimo scienziato intento a replicare la creazione dell’Universo in scala ridotta. Le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata, catapultando il protagonista in un mondo alieno, selvaggio e oscuro.

Quel lavoro di game design senza precedenti segna un solco indelebile nella storia del videogioco, creando un vero e proprio terremoto e stabilendo un confronto obbligatorio al quale il mercato non può più sottrarsi. Another World riduce a brandelli i canoni classici delle produzioni del tempo: la totale mancanza di qualsiasi tipo di informazione a schermo, fino alla possibilità di tentare all’infinito gli ostici passaggi presenti nel corso dell’avventura. Le rivoluzioni proposte dal titolo non si limitano solo a questo: lo stile visivo unico, la riproduzione di animazioni elaborate attraverso l’uso del rotoscopio, il sound design minimale d’atmosfera e la straniante sensazione di disorientamento da parte del giocatore che si vede catapultato in un mondo brutale e criptico, fanno di AW uno dei primi titoli in grado di restituire all’utente un’autentica esperienza cinematografica. Una pietra miliare che è stata largamente riferimento, inimitabile, alla quale molte delle produzioni moderne sono debitrici e che ha ispirato i più illustri game designer (da Hideo Kojima a Fumito Ueda ). Con Another World viene stabilito un punto di non ritorno importante, destinato a durare in eterno. Un capolavoro limpido e perfetto che, nonostante il passare degli anni, non perde un minimo del suo smalto e della sua freschezza, arrivando ai giorni nostri attraverso un’ottima riedizione in alta definizione, disponibile su tutte le piattaforme di gioco.

Un successo inabissato che consegnerà il nome di Eric Chahi nella memoria di ogni giocatore; il gioco segna una benedizione per la carriera del Designer ma al contempo una vera e propria sciagura poiché, una volta raggiunta la perfezione sintetica è molto difficile replicarne la formula.

Chahi si ripresenta sulle scene solo sette anni più tardi con Heart of Darkness, una sorta di seguito spirituale di AW. Questa volta con tematiche accessibili a un pubblico giovane e dai toni molto più fiabeschi e da cartone animato; uscito su Pc e PlayStation nel 1998. Nel gioco vestiremo i panni di Andy, ragazzino dotato di una notevole fantasia, coinvolto nella ricerca disperata del suo cane Whiskey, tragicamente rapito da una mano scheletrica proveniente dalle misteriose Darklands, terre oscure governate dal Master of Darkness.

Rimodulare le meccaniche del precedente lavoro, senza correre il rischio di ripetersi o di stravolgere l’idea alla base non è di certo un lavoro facile; il pesante fardello di riuscire a creare un capolavoro come il predecessore, alzando ulteriormente l’asticella della qualità in profondo rispetto verso i suoi fan, è un peso che neanche un genio come Eric Chahi può sopportare. Infatti Hearth of Darkness si presenta al pubblico ricevendo una tiepida accoglienza in termini di critica, ma va decisamente male nelle vendite globali rivelandosi un pesante flop. Un’occasione mancata per un buon gioco in tutte le sue sfaccettature ma che, probabilmente, ha la sola colpa di essere uscito fuori tempo massimo, in un periodo in cui le avventure di questo genere avevano raggiunto il massimo della loro espressione con il dittico della Oddworld Inhabitants (Abe’s Odissey e Abe’s Exoddus) uscito soltanto qualche anno prima. Un brutto colpo per il nostro, tanto da farlo allontanare dallo sviluppo per un lungo periodo terminato soltanto nel 2011 con l’uscita di From Dust.

Pubblicato da Ubisoft Montpellier su PS3, Xbox360 e PC, From Dust si discosta totalmente da qualsiasi altro lavoro di Chahi rientrando nella catgoria dei god simulator sulla falsa riga del ben più popolare Black & White della LionHead, fondata dal visionario e più volte aspramente contestato Peter Molyneux.

Il nostro compito è quello di salvaguardare l’esistenza di una antica tribù indigena attraverso l’uso dei nostri poteri di creatore. L’idea di base è quella di dare la possibilità al giocatore di poter plasmare la terra e ogni elemento naturale presente su schermo, in funzione alla missione presentata. Ogni piccola tribù dovrà spostarsi dal punto A al punto B cercando di sopravvivere alle insidie naturali, come un’eruzione vulcanica, un devastante incendio o un gigantesco tsunami. Mano a mano che la fede nei nostri confronti si farà sempre più forte, i poteri divini in nostro possesso aumenteranno di portata ed efficacia ed il gioco ci concede la completa libertà d’azione nell’affrontare le varie situazioni proposte. Le meccaniche alla base sono originali e accattivanti e di certo il titolo rappresenta un gradito ritorno da parte del designer francese dopo una pausa durata più di dieci anni. Ma nonostante le buone intenzioni e un paio di idee azzeccatissime, la realizzazione tecnica non riesce a supportare pienamente la struttura di gioco e una certa legnosità dei controlli minano parzialmente l’esperienza. Al netto dei suoi difetti comunque From Dust rimane un piacevole passatempo per tutti gli amanti del genere “divino” anche se dalla mente brillante di Chahi ci si poteva aspettare uno sforzo creativo in più.

Per concludere, la figura di Eric Chahi è stata fondamentale per l’evoluzione del videogame. Il suo contributo è presente ancora oggi in molte delle idee alla base delle produzioni moderne e molto spesso date per scontate. Senza la fervida tenacia nel voler creare qualcosa di diverso ed inaspettato, il videogioco come lo conosciamo non sarebbe potuto esistere. Purtroppo la lungimiranza nell’intravedere potenziali sviluppi nella fruizione del videogioco da parte dei gamer e la perenne voglia di sperimentare con il medium non sempre hanno dato i risultati sperati. Pur sviluppando pochi titoli lungo il corso della sua carriera, ha saputo imbastire una importantissima rivoluzione interna, delineando un’esperienza narrativa e allo stesso tempo interattiva delle sue creazioni. In attesa di Paper Beast, suo ultimo lavoro in dirittura di arrivo su PlayStation VR per il 2019, questo è il nostro contributo ad un genio visionario i cui sogni hanno saputo regalare momenti indimenticabili ai giocatori di tutto il mondo.

Cinque videogiochi dalla violenza inaudita

Da nazisti uccisi a colpi di gancio metallico a persone spappolate con una rosata di fucile a pompa, i videogame ci hanno abituato a ogni forma di efferatezza, attirandosi non di rado le polemiche dei più. A volte la violenza espressa può portare a problemi legali che causano la censura parziale o totale di un videogame in un paese. Premettendo che abbiamo espresso più volte la nostra posizione riguardo il binomio fra violenza e videogioco (espressivamente non lontano da quello che si ha in varie opere cinematografiche), raccogliamo qui alcuni memorabili titoli che si sono distinti per la loro spietatezza.

Maschere e sangue: Hotline Miami

Videogioco d’azione a scorrimento top-down (con visuale dall’alto) sviluppato dalla Dennaton Games e distribuito da Devolver Digital, in Hotline Miami, ambientato appunto nella Miami degli anni ‘80, vestiamo i panni di Jacket, inquietante sicario che dovrà completare le sue missioni uccidendo i propri bersagli con un vastissimo catalogo di armi. Basato su una grafica 8-bit e una straordinaria soundtrack elettronica, il videogame venne molto apprezzato dalla critica ricevendo alti punteggi sulle recensioni. Raccoglie attorno a sé uno stuolo di appassionati che lo considerano un titolo di culto e ha goduto anche di un sequel, da molti non considerato all’altezza.

A caccia di mostri con Doom!

Chi non ha mai visto almeno un frame di Doom non è degno di giocare agli FPS moderni. Divenuto uno dei pionieri della visuale in prima persona, il titolo di John Romero fu una rivoluzione per il medium videoludico e richiamò a sé un’intera generazione di videogiocatori, che tutt’oggi non lo dimenticano. In Doom avremo il compito di salvare la Terra da orde di mostri, demoni e non morti per commissione della UAC (Union Aerospace Corporation) a suon di fucili d’assalto, pistole e moltissime armi da fuoco. 3 anni fa id Software ha sviluppato un riuscitissimo reboot distribuito da Bethesda, e la serie continua a menar colpi, in attesa del prossimo Doom Eternal.

Al poligono con Sniper Élite

Ambientato nel pieno del secondo conflitto mondiale, in Sniper Élite il nostro obiettivo sarà quello di completare le missioni senza allarmare il nemico e uccidere i bersagli utilizzano un’ampia ruota di armi, tra cui il principale fucile da cecchino e qualche stick grenade che non guasta mai. La violenza che ci riserva il videogame è figa quanto disgustosa, a ogni sparo assestato in punti precisi di un nemico attiverà una sorta di cinematica a raggi X incentrata sul proiettile che va a conficcarsi nel corpo del malcapitato, con tanto di esplosione/frattura delle ossa colpite.

Ti arruoli nell’ISIS? No, preferisco Mass Mayhem

Poche persone hanno avuto la fortuna di giocare a uno dei videogame più discutibili di sempre, come Mass Mayhem, che ha generato un’intera serie. Facilmente reperibile su web (è del resto un gioco in Flash, recuperatelo finché ne avete la possibilità), in questo videogame impersoneremo un terrorista con un armamentario ben fornito, tra missili guidati, mine antiuomo, i soliti fucili a pompa (che non devono mai mancare per condire la violenza), come non può di certo mancare la “soluzione finale” per eccellenza di ogni terrorista: il giubbotto esplosivo. Pieno di obiettivi da completare, la morte del nostro personaggio non implicherà in alcun modo su di essi, infatti avremo a disposizione infinite vite per completarli tranquillamente.

Lo splatter più totale con Mortal Kombat!

Picchiaduro storico, Mortal Kombat se ne sbatte altamente dei normali limiti etici sulla violenza, l’intera saga infatti è da sempre stata amata proprio per questo. Attraverso un menù di preselezione potremo scegliere un nostro personaggio tra le molteplici alternative – ognuno caratterizzato da mosse speciali da utilizzare in fase di lotta ma soprattutto da mosse finali, quelle Fatality che sconvolsero il genere sin dagli anni ’90 – e dare il via al combattimento a ritmo di cazzotti. Nell’end match, dare il via alla mossa finale permetterà di assistere a un orgasmo di pura violenza e cruentezza, con tanto di corpi tranciati per metà, teste svuotate dei loro organi interni e spine dorsali estratte in un sol colpo. Così violento da essere nel 1993 stato una delle cause della creazione dell’ESRB, l’equivalente americano del PEGI, e venire sempre censurato per chiunque non abbia raggiunto la maggiore età.

Insomma come abbiamo visto non sono titoli da far giocare ai propri fratelli o alle proprie sorelle minori, ma che continuano a essere uno dei generi più seguiti al mondo. Pensate siano diseducativi? Evitate allora i film di Tarantino, un certo film di un certo Stanley Kubrick (sì, proprio Arancia Meccanica) ma soprattutto: non leggete assolutamente la Bibbia e l’Antico Testamento!

BoxBoy! + BoxGirl! – Amore al cubo

Se c’è un team di sviluppo che non ha bisogno di particolari presentazioni quello è sicuramente Hal Laboratory, infaticabile fucina di idee alla quale faceva parte il compianto Satoru Iwata agli esordi della sua carriera. La Hal è stata responsabile della creazione di alcuni dei marchi più famosi di Nintendo: dalle serie della pallina rosa Kirby sino ai primi due capitoli di Super Smash Bros.; quest’ultimo lavoro in esclusiva su Switch, tramutato da una trilogia di successo apparsa su 3DS, non sfigura difronte i suoi “fratelli maggiori”.

Il mio mondo per un cubo

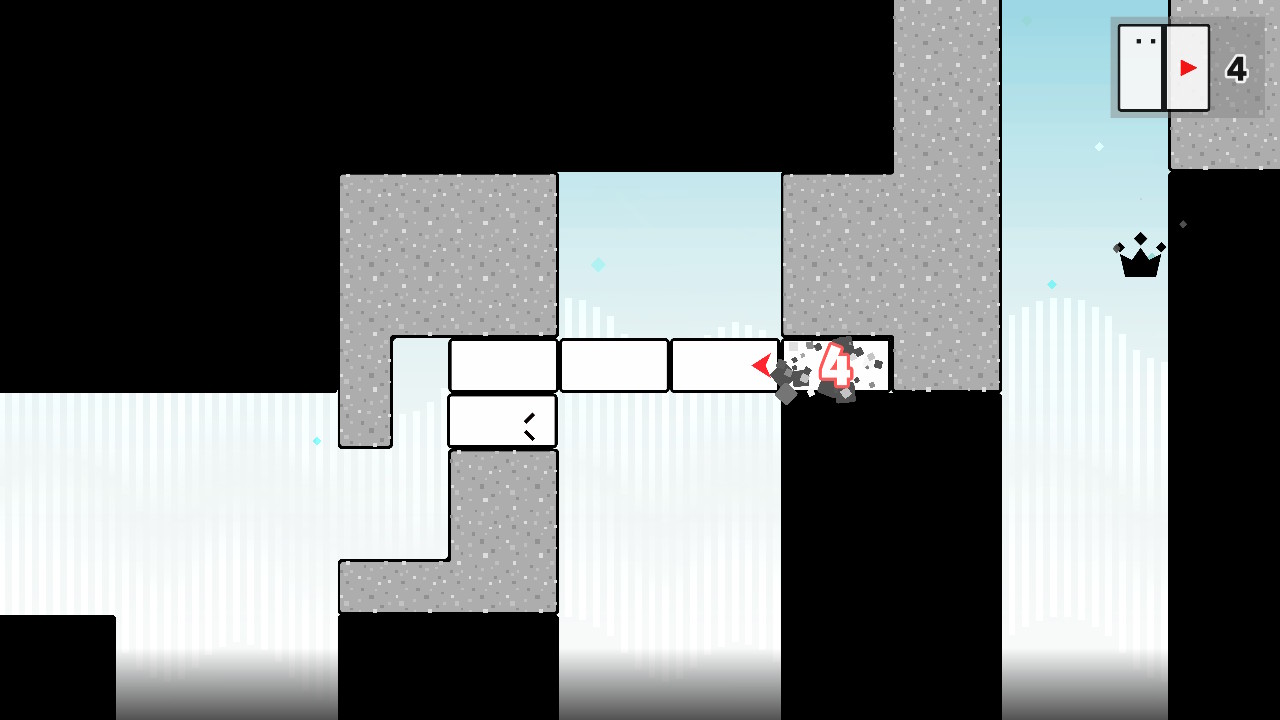

Boxboy! + Boxgirl! è un puzzle-plattformer estremamente intuitivo ma al tempo stesso profondo e ben congegnato, dove vengono chiamate in causa la logica matematica e l’osservazione dello spazio su schermo. Il nostro compito è quello di raggiungere l’uscita di ogni livello districandoci tra percorsi elettrici e trappole di ogni tipo. Dalla nostra avremo a disposizione la capacità di creare piattaforme cubiche e di utilizzarle per superare gli ostacoli che ci dividono dalla vittoria. Il numero massimo di cubi varia a ogni livello e il gioco ci spinge a utilizzarne il meno possibile, premiando la bravura del giocatore attraverso coin spendibili in accessori per la personalizzazione del nostro eroe e contenuti extra tra sfide, tracce musicali e alcune vignette disegnate dagli sviluppatori. Il tutto composto dal generoso numero complessivo di 270 stage di difficoltà progressiva. I livelli introduttivi fanno da tutorial per le semplici tecniche utilizzabili nell’avanzamento dell’avventura ma col progredire del gioco la sfida tende ad aumentare senza perdere l’intuitività di base. Inoltre, per rendere tutto il meno frustrante possibile si può visualizzare la soluzione del puzzle attraverso la pressione dello Stick Analogico del Joy-Con e, qualora i nostri calcoli non fossero andati a buon fine, potremo ripartire dall’ultimo checkpoint raggiunto.

I livelli creati da Hal risultano ben strutturati e divertenti da completare. Molto spesso vi ritroverete a provare una serie di combinazioni diverse nella speranza di conservare qualche blocco extra e collezionare tutti i bonus disseminati dagli sviluppatori.

Lo stile grafico adottato dal team è minimale ma con una propria personalità; le animazioni sono complessivamente buone ma si avverte un leggero input lag nei movimenti dei personaggi, non tanto grave da inficiare la godibilità del titolo. Il comparto sonoro è probabilmente l’aspetto più debole e anonimo della produzione, con effetti sonori nella media e accompagnamenti musicali che non si distinguono certo per originalità.

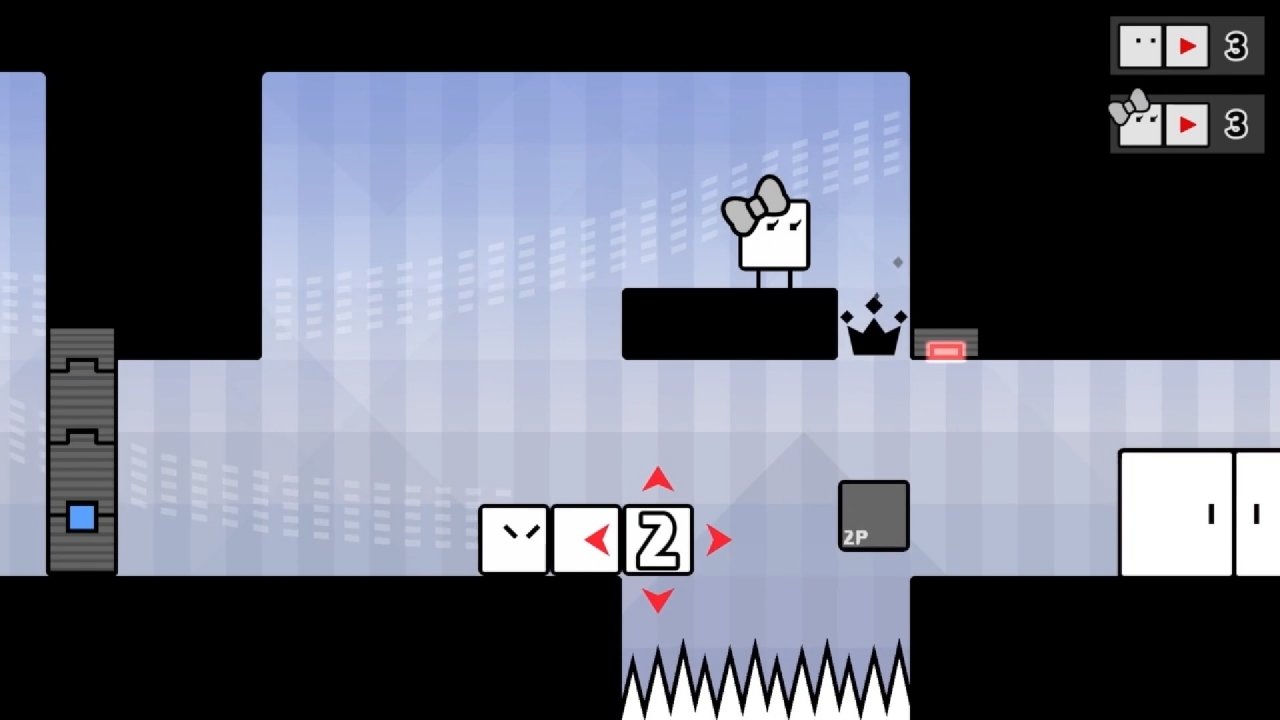

Two is megl’ che one

Le modalità di gioco all’interno del titolo non sono molte, ma gli sviluppatori hanno implementato ben due campagne distinte: una da superare totalmente in single player e un’altra pensata appositamente per il gioco in multi player da affrontare in compagnia di un amico o da solo, alternando il controllo su Qbby e Qucy. Ovviamente il divertimento maggiore risiede nella modalità per due giocatori dove la cooperazione e l’intesa sono fondamentali per riuscire a risolvere gli enigmi del gioco. Giocato in portabilità esprime tutta la sua natura “mordi e fuggi”, le meccaniche semplici e veloci lo rendono un titolo perfetto per le brevi sessioni da concedersi nei momenti liberi della giornata.

Tirando le somme, il gioco di Hal Laboratory è un titolo da valutare se siete amanti dei puzzle game rilassanti ma con il giusto livello di sfida o se siete interessati ad un titolo da gustare in cooperativa. L’alto numero di livelli presenti e la buona qualità generale del gioco sono un’ottima occasione per il prezzo di 9,99 € al quale è venduto su l‘eShop di Nintendo.

Hi, my name is… Hideki Kamiya

Dopo una breve pausa, riprende la nostra consueta rubrica sulle più importanti personalità del mondo del Game Design. In occasione dell’uscita del quinto capitolo della saga action più apprezzata degli ultimi anni, Devil May Cry 5, ci occupiamo della mente che ha dato i natali alle avventure di Dante: Hideki Kamiya. Classe 1970, Kamiya ha avuto l’arduo onere di provocare un violento scossone all’interno del genere d’azione in terza persona, da anni ormai stagnante nelle sue vecchie meccaniche logore e non al passo con i tempi. Facciamo però qualche passo indietro.

Kamiya inizia la sua gavetta in casa SEGA e successivamente passa alla Namco ma, nonostante una buona partenza nel settore, il nostro Hideki non si sente pienamente realizzato, costretto dalle case produttrici a lavorare come semplice artista senza alcuno spazio nelle scelte di game design. Decide così di migrare verso altri lidi di sviluppo, riuscendo a ricoprire il ruolo di designer in Capcom nel 1994. Il suo primo incarico con la casa di Osaka comporta una notevole dose di responsabilità sulle spalle di Kamiya, il quale si ritrova a dover portare avanti una saga che si preannunciava iconica già fin dal primo titolo: il designer viene affiancato al maestro Shinji Mikami nella lavorazione di Resident Evil 2, sequel dell’apprezzatissimo capostipite, ricoprendo il delicato ruolo di director.

Il nuovo capitolo della saga horror di Capcom doveva rivoluzionare le meccaniche alla base del precedente capitolo ed espandere l’universo di gioco, pur rimanendo fedele a se stesso. Mikami in prima persona era stato messo al comando dello sviluppo ma i vertici di Osaka non rimasero soddisfatti del lavoro compiuto, motivo per cui il team venne affidato al giovane Kamiya alla sua prima esperienza come direttore. Il prototipo di Mikami, lo storico Resident Evil 1.5, viene messo da parte dal nuovo team di sviluppo e il progetto prende una piega completamente diversa. Viene rivisto il gameplay, rendendolo più dinamico rispetto al primo episodio, viene stravolto l’impianto scenografico conferendogli un respiro hollywoodiano e ampliato enormemente il numero di nemici su schermo superando il limite di 7 zombie per schermata, aspetto che mette a dura prova le capacità tecniche della prima PlayStation. Vengono introdotti nuovi personaggi per dare continuità ai fatti raccontati nel primo capitolo, grazie all’apporto in sceneggiatura di Noboru Sugimura e per la prima volta fanno la comparsa i temibili Licker , divenuti presto le icone di Resident Evil 2.

Il gioco è apprezzato dai capoccia di Capcom e anche in termini di vendite e critica viene accolto positivamente, stabilendo numeri che permisero al lavoro di Kamiya di entrare a far parte della lista dei best seller Playstation. Uscito nel 1998, Resident Evil 2 è stato il primo grande passo per il designer che ha saputo dimostrare all’intero mercato il suo valore e la grande capacità di unire novità e tradizione, incontrando anche i favori di un pubblico che si faceva sempre più esigente e diversificato.

La carriera del giovane Kamiya è soltanto agli albori e l’esperienza al fianco di Mikami non è del tutto archiviata. Agli inizi degli anni 2000 gli viene affidato il compito di lavorare al quarto capitolo della saga di RE con l’obiettivo primario di dare una svolta totale alle meccaniche di gioco; ripartire da zero nel tentativo di allargare sempre di più l’utenza senza rinunciare all’altissimo livello qualitativo richiesto dal publisher. Un compito per niente facile a cui il nostro Hideki non si sottrae.

Aiutato un’altra volta da Sugimura alla scrittura, il progetto prende una piega totalmente diversa rispetto alle idee iniziali. Lo scenario di gioco viene stravolto a favore di una ambientazione più gotica e medioevale; le meccaniche da survival horror abbandonate per fare spazio a un approccio più votato all’azione e al dinamismo, gli sfondi prerenderizzati che caratterizzavano i capitoli precedenti vengono del tutto sostituiti da ambientazioni completamente in 3D, e di conseguenza anche la telecamera fissa lascia il posto a una camera più attiva e veloce. Del classico Resident Evil insomma rimane veramente poco ed è Mikami a suggerire di dare la luce a una nuova IP, sfruttando le grandi potenzialità del nuovo progetto e mettendo la sua creatura al sicuro da possibili contaminazioni che avrebbero portato la serie verso altri lidi.

Il team capitanato da Kamiya viene soprannominato Team Little Devils ed è proprio da qui che il director prende spunto per battezzare il suo ultimo lavoro: Devil May Cry. Uscito esclusivamente su PS2, il gioco diventa subito una devastante killer application per la casalinga di Sony e con il tempo raggiunge lo status di vero e proprio cult riuscendo a stupire per l’incredibile audacia di Kamiya nel saper unire alla perfezione meccaniche hack’n’slash con l’azione in terza persona. Adrenalinico, divertente e con un forte carisma, la prima avventura di Dante ha dato il via a una saga che oggi conta 5 episodi e un reboot distribuiti su tre generazioni di console. Tra alti e bassi, Devil May Cry è diventato velocemente un titolo di punta per la casa di Osaka, anche se il suo padre ideatore ne ha curato solamente il primo episodio per poi focalizzarsi su altri progetti.

Dopo il grande successo ottenuto con DMC, Capcom ripone piena fiducia nelle capacità del giovane designer tanto da concedergli carta bianca per i futuri progetti, ma non abbastanza da affidargli esosi budget. Così Kamiya mette in cantiere un prodotto atipico, unendo la sua passione per i vecchi giochi a scorrimento orizzontale con quella per i supereroi. Nasce un gioco talmente bizzarro da riuscire a trovare soltanto una piccola fetta di pubblico entusiasta, ma viene totalmente ignorato dalle grandi masse. Previsto inizialmente come esclusiva per Nintendo Game Cube e un anno dopo approdato anche sui lidi PlayStation, nel 2003 la Capcom distribuisce Viewtiful Joe. Seguendo le vicende di Joe e della sua compagna Go-Go Silvia, Kamiya imbastisce un beat’em up a scorrimento orizzontale che fa della sua cifra stilistica il maggior punto di forza. Tra citazionismi da otaku e scelte di gameplay atipiche, basate su una sorta di slowmotion controllato dal giocatore, il gioco racchiude in sé un potenziale che verrà fuori pienamente soltanto con il secondo capitolo. Purtroppo la saga non avrà lunga vita e dopo due capitoli principali, uno spin off sulla falsa riga del picchiaduro Super Smash Bros. e qualche exploit su portatile, Viewtiful Joe e soci sono stati presto dimenticati dal pubblico e da Capcom stessa, che riserverà al supereroe in calzamaglia rossa soltanto sporadiche apparizioni in altri titoli, come a dire “sì, ci piaci ma non così tanto da concederti un’ulteriore possibilità”.

Intanto, nei corridoi di Capcom, alcuni sviluppatori cominciano a sentire una certa insofferenza verso la casa produttrice, riguardo le sue scelte aziendali. Molti dei progetti in cantiere in quel periodo sono indirizzati con l’obiettivo di rischiare il meno possibile in termini di risorse ed investimenti. La dirigenza preferisce spendere budget in sequel di saghe che hanno dimostrato un ricavo sicuro e le creazione di nuovi brand non viene neanche preso in considerazione. Autori come lo stesso Mikami, Keiji Inafune, Atsushi Inaba e Masafumi Takada cercano di svincolarsi dal controllo dei vertici attraverso la creazione di team di sviluppo interni che rivendicano la loro indipendenza concettuale. Nasce così il leggendario Clover Studio, una piccola bottega delle meraviglie dove presero vita, oltre a Viewtiful Joe lo sfortunato God Hand e un secondo gioco di Kamiya: Okami.

È il 2006 quando il gioco viene pubblicato e fino ad oggi risulta essere il titolo tecnicamente più ispirato di tutta la produzione del designer giapponese. Okami è un vero e proprio tributo d’amore alle saghe preferite di Hideki, prima fra tutti un immancabile The Legend of Zelda, se non altro per le meccaniche di gameplay che strizzano continuamente l’occhio al capolavoro Nintendo; Kamiya non si limita a una vuota riproposizione degli stilemi classici della serie, ma aggiunge tasselli nuovi e originali, come la capacità del giocatore di pennellare letteralmente gli oggetti su schermo e di attaccare i nemici tramite questo magico strumento. E se un solidissimo adventure non dovesse bastare, i ragazzi Clover regalano ai giocatori uno spettacolo per gli occhi prendendo a piene mani dall’arte tradizionale del Sumi-e, ovvero la pittura a inchiostro e acqua. Uscito come esclusiva PS2, Okami non ha mai realmente brillato sul piano delle vendite, ma è stato così apprezzato nel lungo periodo che sono stati numerosi i porting operati da Capcom nel corso degli anni, portandolo su Wii e su tutte le console di attuale generazione attraverso i corrispettivi store digitali, dando la possibilità agli utenti di poter giocare a questa piccola gemma senza tempo.

Dopo la parentesi Okami, Clover Studio viene chiuso definitivamente da Capcom e gran parte del team si riunisce sotto un nuovo nome: lo stesso anno infatti viene fondata PlatinumGames, oggi famosa nell’intero globo per aver dato i natali ai migliori action degli utlimi anni. Grazie alla nuova indipendenza conquistata, i membri di Platinum iniziano a sviluppare giochi multi piattaforma sotto diversi publisher, mantenendo un buon margine di libertà creativa. Nel 2009 è sega la casa a finanziare i primi giochi del nuovo team a partire dal divertente Mad World uscito in esclusiva su Wii, passando per lo strabiliante Vanquish su PS3 e X-box 360.

Ed è sotto la nuova software house che Kamiya concepisce, a giudizio di chi scrive, il suo capolavoro: pubblicato per le console casalinghe di Sony e Microsoft, Bayonetta sarà la summa totale di ciò che il designer ha sempre cercato di raggiungere, l’action game definitivo. Il gioco è l’esatta evoluzione di quanto fatto con Dante su PS2: con un colpo di spugna Kamiya setta un nuovo standard per tutta la concorrenza e crea un manuale perfetto per le software house che da quel momento in poi vogliano cimentarsi nello sviluppo di un gioco d’azione. Con un palese riferimento allo storico Team dei “piccoli diavoli”, il designer chiama a raccolta i suoi migliori sviluppatori e crea il Team Little Angels lanciando più di una frecciatina alla sua ex compagnia, la Capcom. Kamiya alleggerisce i toni rispetto al più serioso e oscuro Devil May Cry: i personaggi si prendono meno sul serio e la storia, nonostante raggiunga momenti drammatici, non risulta mai pesante. Il gamepla è d’altro canto quanto di meglio si possa desiderare da un gioco di questo genere, la componente di attacco è incredibilmente bilanciata con la pericolosità e velocità dei nemici. Inoltre per poter uccidere un determinato tipo di avversari sarà necessario sbloccare il climax, ovvero una sorta di dimensione parallela dove Bayonetta può indistintamente colpire senza dare la possibilità al nemico di difendersi. Stilisticamente il gioco si discosta dalle avventure di Dante, preferendo un’ambientazione gotica che convive con strutture Liberty in grado di dare eleganza e un giusto tocco di femminilità e grazia. Tutto il gioco è un continuo ammiccare verso il giocatore e più di una volta vi ritroverete a parlare direttamente con la protagonista come se fosse cosciente della vostra presenza al di là dello schermo del televisore, una rottura della quarta parete inserita con intelligenza e grazia. Al momento della sua uscita il gioco riscosse un discreto successo di pubblico, purtroppo limitato dalla sventurata versione PS3 convertita in fretta e furia e senza le adeguate attenzioni. Il risultato fu talmente disastroso da inficiare il gameplay, con FPS ballerini e una resa grafica mediocre. Nel corso del tempo, e grazie alla mano vigile di Nintendo sul brand, il capolavoro di Kamiya ha ritrovato una seconda giovinezza passando da multi piattaforma a esclusiva totale per le console della casa di Tokyo, fatto che ha portato Bayonetta 2 (diretto da Hirono Sato) a essere una killer application per WiiU nel 2014 e che vedrà un terzo capitolo in esclusiva per la ibrida Nintendo nei prossimi anni.

L’ultimo gioco diretto da Kamiya risale però al 2013 ancora una volta su WiiU e rappresenta l’esperimento più bizzarro dell’ex Capcom: The Wonderful 101, un particolare incrocio tra un RTS e un gioco d’azione, basato sui riflessi e la coordinazione del giocatore. Il gioco chiama in causa un gruppo di supereroi determinati a salvare la terra dall’attacco di terroristi alieni nominati Geathjerk. Assurdo e improbabile, il gioco è un concentrato di idee geniali che sfruttano pienamente il paddone del WiiU. Graficamente piacevole e dal ritmo sfrenato, purtroppo non è stato considerato dal pubblico relegandolo nel girone dei giochi dimenticati troppo velocemente. È notizia recente però la volontà del designer giapponese di riportare la sua creatura all’attenzione del mercato attraverso un porting su Switch, occasione perfetta per incontrare il favore del pubblico su una piattaforma molto più popolare della precedente.

Il lavoro e la grande passione di Hideki Kamiya hanno portato una importantissima rivoluzione all’interno del genere action , creando due brand che hanno spinto i limiti fino ad allora raggiunti e che ancora oggi sono considerati dei veri e proprio cult nel settore. Nonostante la sua versatilità, il designer non sempre è riuscito a catturare l’attenzione del mercato mondiale pur continuando a regalare ai suoi sostenitori prodotti di una qualità estremamente elevata. In attesa di farci stupire ancora una volta dal padre di Dante non possiamo fare altro che augurare un futuro radioso all’intero team, abbracciando pienamente la loro filosofia di sviluppo che ha saputo donarci più di una soddisfazione da videogiocatore.

Sekiro: Shadows Die Twice – La Strana Cultura del Masochismo

Sono passati ormai poco più di dieci anni da quando Hidetaka Miyazaki ha definito un nuovo genere con Demons’ Souls, esclusiva PlayStation 3 che ha riscritto il concetto di sfida per i videogiocatori, con il protagonista (il giocatore stesso), immerso in un mondo a lui quasi sconosciuto, scoprendo il proprio destino tra mille difficoltà e ostacoli quasi insormontabili. Questo setting diede modo all’autore di portare avanti il proprio progetto con la trilogia di Dark Souls prima e Bloodborne poi.

Sekiro: Shadows Die Twice è però tutt’altro: l’iniziale strana partnership con Activision ha creato un prodotto sicuramente più accessibile ma anche dannatamente malvagio, in grado di far selezione già a partire dalle prime ore di gioco. Ma una volta superati tutti gli ostacoli, Sekiro è senza dubbio una delle migliori produzioni del 2019.

Dark Souls… in Giappone

Il Giappone dell’epoca Sengoku non è nuovo per le trasposizioni videoludiche (vedi Nioh), ma quando c’è lo zampino di From Software, tutto prende un’altra piega. Ogni elemento risulta nuovo, grazie alla solita spruzzata di dark fantasy che in questo caso rende la terra natia dell’autore un luogo magico e terrificante al tempo stesso. Anche all’interno di Sekiro: Shadows Die Twice ritroviamo gli elementi classici della poetica di Miyazaki: tra sangue, draghi, predestinazione ci si sente a casa anche se, la narrativa è decisamente più diretta. In questa produzione infatti, prendiamo le vesti di un personaggio con un proprio background narrativo e una sua caratterizzazione, uno shinobi caduto in disgrazia e che si troverà invischiato in situazioni ben più grandi di lui. Tutto viene raccontato attraverso cutscene, attraverso classici dialoghi con NPC (dotati di elementari animazioni labiali), level design e ovviamente attraverso le descrizioni degli oggetti, meno criptiche rispetto ai souls e in grado di arricchire una storia che si presenta ben più complessa di quanto sembri. Il mondo mostrato da From Software è dunque pieno di sfaccettature, ricco di NPC e di scelte più o meno velate che porteranno (dopo circa una quarantina di ore) a uno dei quattro finali disponibili.

Miyazaki dunque riesce a portare avanti il proprio pensiero riuscendo a portare anche in questo frangente un puzzle di storie, sentimenti e pericoli… più di quanto pensiate.

Weregame

Iniziamo col dire che proviamo pietà per tutti coloro che si approcciano a un titolo From Software per la prima volta, partendo proprio da questo. Al contrario delle precedenti opere infatti, in cui sin da subito venivano messe le cose in chiaro, qui le cose sono un po’ diverse. Si è discusso tanto della partership con Activision e per chi ha dimestichezza con le idee di Miyazaki, si riesce a capire benissimo chi abbia influenzato cosa. Ad esempio, sin dai primi momenti, tutto viene spiegato in maniera molto chiara, fornendo indicazioni utili sulla trama e sugli scopi da perseguire. Vi è persino una sezione allenamento dedicata, sfruttando un malcapitato non-morto che per sua volontà, verrà violentato dai colpi della Sabimaru, la Katana del nostro Sekiro. L’impressione è che l’ultima produzione “From” sia in qualche modo rivolta a un pubblico ben più vasto del solito, cercando di venir incontro anche ai “casual gamer” che non vogliono star ore a rimuginare su una singola frase presente in una descrizione di un oggetto. E così, invogliati a proseguire, quasi accompagnati per mano, ci accingiamo a entrare nel magico Giappone dell’Era Sengoku sino a quando, quella stessa mano, ce la si ritrova in faccia con maestosa e violenta potenza.

Tagliamo subito la testa al “Toro Infuocato”: Sekiro: Shadows Die Twice non è un gioco per tutti. Anche chi si è dilettato con i vari souls o Bloodborne si troverà di fronte a una cattiveria e malvagità senza precedenti, in cui ogni singolo errore può essere fatale.

Sekiro è qualcosa di completamente diverso, a cominciare dallo stile di combattimento, votato più all’azione offensiva che all’attesa, sfruttando le tante novità offerte dal titolo From Software. Niente stamina prima di tutto e questa è una mancanza a cui bisogna abituarsi in fretta: il poter attaccare, schivare o correre senza sosta è qualcosa di nuovo in questi frangenti e, se all’inizio questa libertà può dare alla testa, ci si accorge immediatamente di come un approccio sbagliato porti a un solo e singolo esito: morte. Ogni errore costa caro e riconoscere al più presto le movenze del nemico è assolutamente fondamentale. Il combattimento è dunque una danza, fatta passi leggeri, salti leggiadri e deviazioni effettuate al millisecondo. È questo il segreto di Sekiro, in cui è possibile anche parare i colpi avversari, ma a vostro rischio e pericolo: anche se invisibile, nelle serie precedenti, vi era una sorta di contatore di “equilibrio” che una volta sceso a zero, dopo aver ricevuto numerosi colpi, si entrava in una fase di stordimento che rendeva inevitabile qualsiasi colpo critico. Questo concetto, qui, viene estremizzato, portando addirittura a vista suddetta barra, denominata della Postura. Ogni colpo la danneggia e più si è feriti più lentamente si ricaricherà. Per evitare di rimanere brutalmente uccisi o facilitare l’eliminazione del nemico, sarà necessario imparare la deviazione (una sorta di parry), che infligge danni alla postura altrui riducendone i nostri. Bisogna tenere alta la soglia d’attenzione di ogni singolo movimento avversario, studiarlo e trovare soluzioni ma fortunatamente, abbiamo a disposizione alcuni strumenti in grado di aiutarci, utilizzabili attraverso la cosiddetta Protesi Shinobi, un arto meccanico in grado di ospitare diversi dispositivi – curioso come nel giro di pochi giorni abbiamo avuto come protagonisti due personaggi (Nero e Sekiro) con medesime caratteristiche –.

Ogni attrezzo shinobi, da una potente ascia a uno scudo in grado di respingere i proiettili avversari, possiede un proprio albero dei potenziamenti e altrettante caratteristiche; ognuno di essi può essere ovviamente adeguato o meno per il nemico che stiamo affrontando ma fortunatamente intercambiabili in tempo reale (per un massimo di tre strumenti) oppure sostituiti attraverso il menu (il gioco va in pausa). L’utilizzo di questi strumenti ampia a dismisura il gameplay, sopperendo in qualche modo alla mancanza di altre armi da utilizzare, avendo come sola e unica arma principale la Sabimaru. Tralasciando alcuni elementi tradizionali come fiaschette curative e oggetti di potenziamento, Sekiro è nuovo anche dal punto di vista dei movimenti, contando su una mobilità senza precedenti, sfruttando un level design che fa della verticalità il suo marchio di fabbrica. Il rampino del braccio prostetico è vitale non solo per l’esplorazione ma anche per tendere agguati o fuggire come un lampo; da notare come per scelta precisa di From Software è possibile appigliarsi solo in punti strategici, decisi a priori. Questo limita sì la libertà concessa al giocatore ma ha altresì permesso uno studio più attento della posizione di nemici e del protagonista all’interno del contesto, presentando le soluzioni migliori al videogiocatore.

Essendo uno shinobi, lo stealth entra prepotentemente all’interno del design del gioco; del resto Sekiro è in qualche modo una reminiscenza di un nuovo Tenchu. Abbiamo a disposizione un comando dedicato alla “postura stealth”, elementi ambientali da sfruttare e ovviamente le alture per monitorare le zone. Queste sezioni funzionano abbastanza bene in generale, permettendo di liberare potenzialmente una zona senza essere visto oppure origliare, carpendo informazioni utili per il prosieguo. Il problema deriva però da un’intelligenza artificiale che di certo non aiuta, con personaggi in grado di non accorgersi di una violenta morte a pochi passi ma di allarmarsi in gruppo a centinaia di metri di distanza. Tutto risulta purtroppo mal calibrato e soprattutto poco approfondito, nonostante lo sblocco di abilità a essa dedicate. Proprio queste abilità, unite a quelle offensive e speciali sono il modo con cui il nostro personaggio può evolvere e migliorare, unito alla possibilità di aumentare vitalità, postura e forza d’attacco solo ed esclusivamente attraverso l’ottenimento di oggetti chiave.

Infine arriviamo all’elemento più controverso, il concetto di morte che per From Software è molto caro. Resuscitare, oltre che elemento narrativo, è qualcosa che bisogna imparare a sfruttare a livello strategico. In certi frangenti la morte può salvarvi la vita ma bisogna fare tremenda attenzione. Una morte sfrutta un nodo speciale che può essere ricaricato attraverso il riposo agli Altari dello Scultore (Falò) o attraverso i colpi critici inferti ai nemici. Ritornare in vita ha delle conseguenze, non solo su Sekiro (percentuale di monete ed esperienza persa per sempre), ma anche sul mondo di gioco che in qualche modo può ricordare la Tendenza dei mondi di Demon’s Souls.

Sekiro: Shadows Die Twice è dunque un titolo completo sotto tutti i punti di vista, nonostante sia lontano dalla varietà dei souls. Ma queste sue caratteristiche, in qualche modo, rendono l’esperienza di gioco comunque unica per ogni giocatore, che potrà comunque sfruttare ciò che ha imparato nel new game + o in qualche futura espansione che siamo sicuri, arriverà.

Kintsugi

From Software non ci ha abituato a titoli “spacca-mascella”, cosa che si riconferma anche in questo frangente. Nonostante però non vanti qualità visive di altri titoli, in qualche modo, non se ne sente ne la mancanza, ne il bisogno. La capacità della casa di Tokyo di rendere memorabile qualunque anfratto degli ambienti di gioco e dei personaggi, nonostante texture, shader e luci poco a passo coi tempi, è sorprendente, con l’impressione abbastanza concreta che tutto sia costruito mettendo in cima alla lista la direzione artistica prima di qualunque altra cosa. Tutte le sezioni presenti hanno una loro personalità, dai valichi innevati a lugubri villaggi, dove noi, assieme a Sekiro, possiamo immergerci alla stessa maniera con cui in Dark/Demon’s Souls affrontavamo una nuova zona. Il level design, benché colleghi meno tutto l’ambiente di gioco, è come da tradizione su altissimi livelli, ricchi di scorciatoie, segreti, tutto studiato per essere affrontato nella migliore maniera possibile. Ma vi è un’altra tradizione, anche se di stampa negativa: i difetti classici delle serie precedenti permangono, come compenetrazioni letali e la gestione della telecamera, senza dubbio migliorata ma ancora non perfetta, rendendo alcuni scontri ancor più difficili di quanto siano.

Sul fronte audio, ritorna il doppiaggio italiano, che svolge un buon lavoro cercando di replicare in qualche modo la solennità di certi dialoghi e la psicologia di Sekiro, un uomo distrutto, che dopo aver perso qualunque stimolo, ritrova un proprio scopo. In qualche modo però, la lingua originale (giapponese) riesce a restituire qualcosa in più, probabilmente grazie al contesto generale e a doppiatori forse un po’ più in parte. Menzionando il suono di deviazione della Sabimaru che presto diventerà iconico, le musiche svolgono un ruolo chiave, presenti anche come accompagnamento ambientale. Ovviamente è durante le boss fight che questa componente da il meglio, comunicando sempre qualcosa su chi stiamo affrontando, tra musiche auliche, malinconiche ed evocative.

In conclusione

Sekiro: Shadows Die Twice è semplicemente il titolo più malvagio prodotto da From Software. Nonostante un’accessibilità facilitata, probabilmente su direttive Activision, Sekiro è qualcosa che raramente si vede all’interno del mercato videoludico, qualcosa che se ne infischia della massa e capace di far selezione già dalle prime ore. Ma se si è perseveranti, pazienti e abbastanza abili, vi ritroverete tra le mani una perla, un gioco maestoso sporcato soltanto dai difetti tipici delle produzioni From Software, alla quale probabilmente non vuole (o sa) porvi rimedio. Nonostante questo, Sekiro: Shadows Die Twice rimane senza dubbio nella top tre del 2019, nonostante l’anno, sia appena iniziato.

Processore: Intel Core I7 4930K

Scheda video: Sapphire Radeon RX 580 8GB NITRO+ Special Edition

Scheda Madre: MSi X79A

RAM: Corsair Vengeance 16GB

Sistema Operativo: Windows 10